Une manufacture dans le haut-pays niçois au XIXème siècle - La fabrique de draps Ollivier aux Clots à Saint-Martin-d'Entraunes.

Denis Andreis - Printemps/Eté 2020

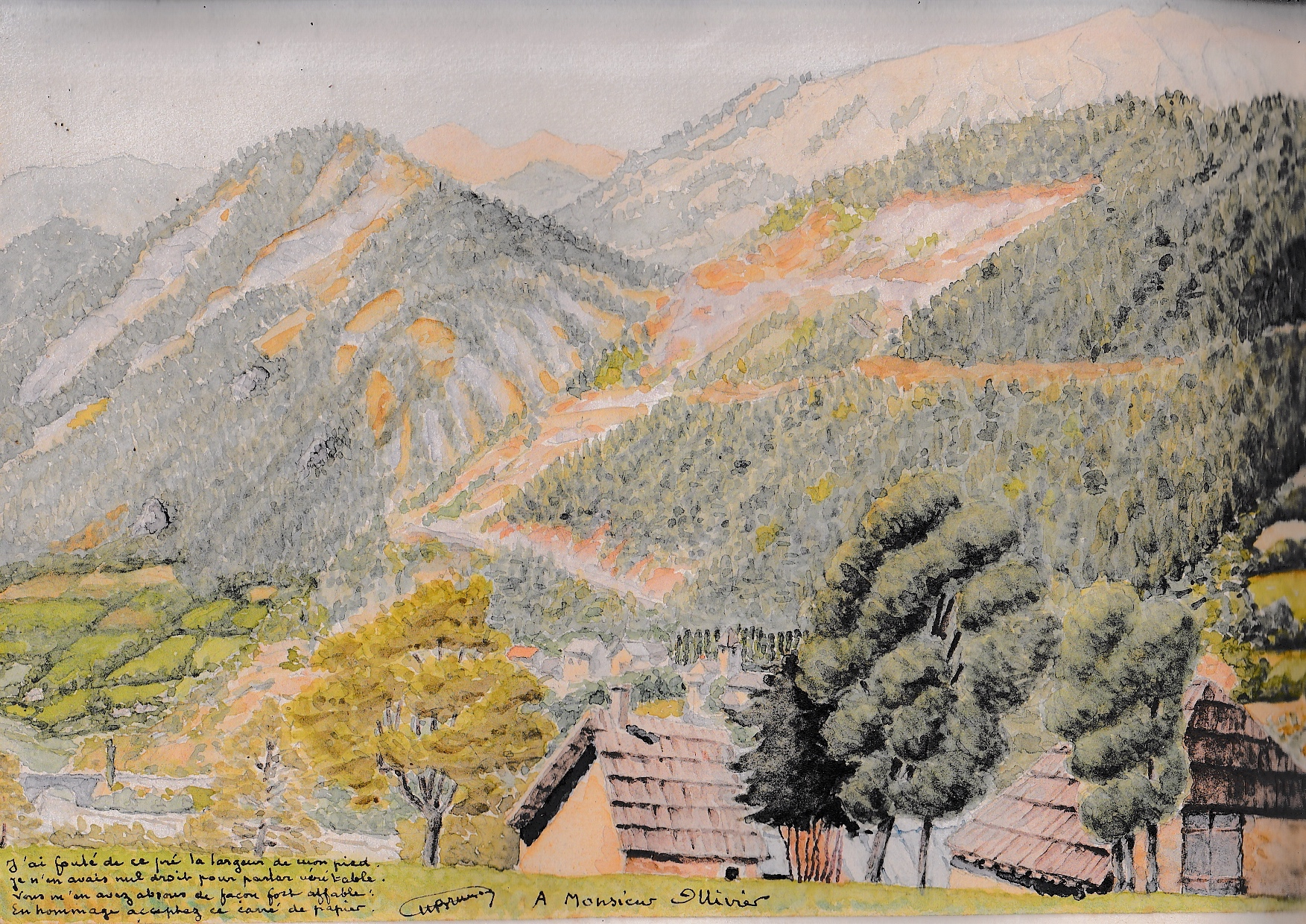

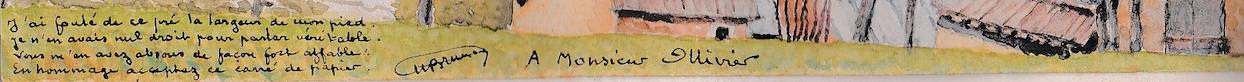

Saint-Martin d'Entraunes - hameau des Clots

- Présentation

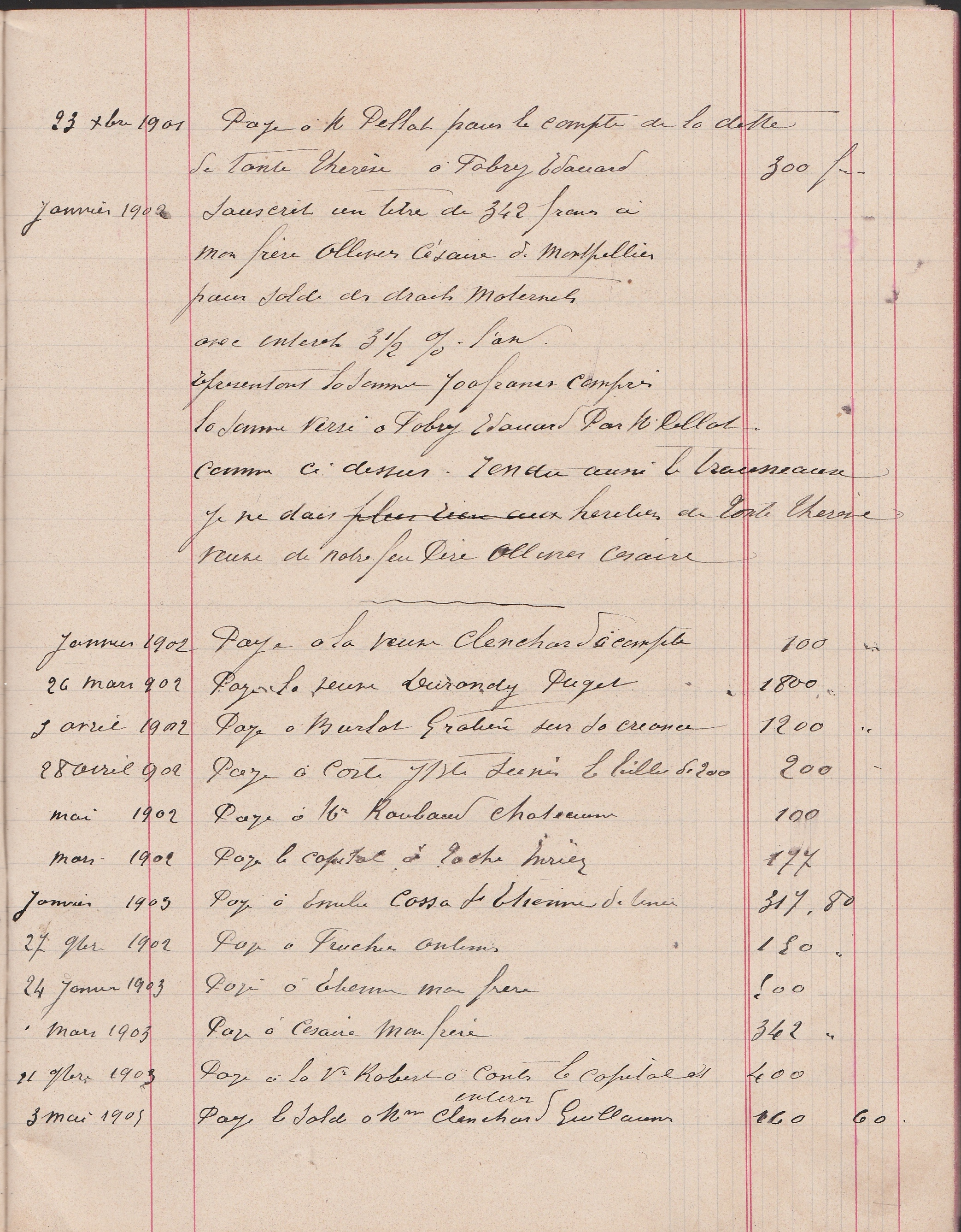

Il y a maintenant un peu plus de cinq ans, le 14 février 2015, s’éteignait aux Clots dans sa maison natale Baptistine Ollivier. « Titine », ainsi que nous l’appelions, y avait vu le jour le 30 juin 1916 puis y avait passé sa très longue existence, gardienne de la demeure comme de la mémoire familiale qu’elle ouvrait l’une et l’autre très volontiers. Tous ceux qui l’ont connue conservent le souvenir de son sourire chaleureux, de son caractère accueillant et de l’extraordinaire vitalité que cette frêle silhouette a manifesté jusqu’à ses derniers jours. En 2008, Jean-Pierre Champoussin, avec le concours de Robert Baudin et de Robert Paolini, lui avait consacré un très beau reportage que l’on peut retrouver sur son site.

Tous ceux qui l’ont connue conservent le souvenir de son sourire chaleureux, de son caractère accueillant et de l’extraordinaire vitalité que cette frêle silhouette a manifesté jusqu’à ses derniers jours. En 2008, Jean-Pierre Champoussin, avec le concours de Robert Baudin et de Robert Paolini, lui avait consacré un très beau reportage que l’on peut retrouver sur son site.

[La maison Ollivier et Titine en 2008 - Documents Jean-Pierre Champoussin]

[La maison Ollivier et Titine en 2008 - Documents Jean-Pierre Champoussin]

Il faut savoir gré à ses héritiers, en particulier à son petit-neveu Alain Villy-Saurin, d’avoir sauvegardé les archives de la maison Ollivier et, plus encore, d’avoir autorisé Serge Goracci à les numériser. Maintenant à l’abri, elles sont consultables sur le site AAP avec de précieuses annotations de Serge qui donnent la teneur voire la traduction de nombreux documents du Fonds Ollivier cependant que les « objets liés » permettent une circulation par thèmes. Ces versements nous éclairent beaucoup sur l’histoire de ce qui fut, au XIXe siècle, une aventure industrielle méconnue, la « fabrique » Ollivier, ainsi que sur quelques destins, faits comme toujours de hauts et de bas, d’une prolifique lignée. Dans les pages qui suivent, avec l’ajout de quelques recherches antérieures ou adjacentes aux Archives départementales des Alpes–Maritimes (ADAM) et dans les archives communales de Saint-Martin d’Entraunes qui y sont conservées (ADAM, E dépôt 58), nous allons tenter de mettre en valeur les enseignements majeurs que nous avons tirés de ces documents privés sur une entreprise qui fut unique en son genre dans le comté de Nice.

Ce qui n’échappa d’ailleurs pas au maître de la géographie alpine que fut le Professeur Raoul Blanchard : « A ce voisinage de l’ancienne frontière, une émanation française venue du Haut Verdon avait dû franchir le col des Champs : tout comme à Beauvezer ou Saint-André un novateur, H. Ollivier a installé vers 1840 un appareillage mécanique »(1)

François-Hyacinthe Ollivier et la création de la fabrique (1820-1860)

-

Les origines familiales.

Sur la rive droite du Var, le hameau des Clots est un écart proche du village, sis au coeur de belles campagnes reposant sur des sols fertiles d’origine glaciaire. La présence des Ollivier y est attestée au moins depuis le XVIe siècle lorsque le 19 juillet 1548, le notaire Clément Payany reçoit le testament d’un Antonius Olivari qui semble bien avoir été l’ancêtre-souche de toutes les familles Ollivier de Saint-Martin (2). Si beaucoup se sont largement dispersées dans la communauté et au-delà !, la branche aînée paraît s’être maintenue dans le berceau ancestral, les pratiques de primogéniture évitant la dispersion des patrimoines. A la fin du XVIIIe siècle, cette lignée a comme chef un nommé Pierre Ollivier, descendant à la huitième génération de l’aïeul Antonius. A l’exploitation de ses terres, il joint, à partir de 1782, une activité de teinture des draps du pays dits Rodetti Gamellini, consommant environ deux cents quintaux de bois de chauffage par an (3). Sa fortune paraît cependant bien modeste puisqu’elle est estimée par le dénombrement de 1787 à 1500 livres ce qui le situe autour de la soixantième place sur 103 déclarants (4). Y-a-t-il eu sous-estimation ou ses affaires ont-elles ensuite prospéré ? En tout cas, on le retrouve en mars 1808 disposant d’assez d’aisance pour débourser 1200 francs afin d’éviter la conscription à son benjamin Joseph Pierre, né le 14 mars 1789, en lui achetant un remplaçant (5). Son aîné François-Hyacinthe, né le 16 mars 1786, avait lui servi dans les armées napoléoniennes : entré en octobre 1806 au 1er régiment d’infanterie légère puis devenu caporal, il avait combattu avec sa troupe en Italie mais « blessé grièvement » et réformé en août 1810, il avait échappé aux désastreuses dernières campagnes du Premier Empire (6). Revenu au pays natal, il épouse en mai 1813 à Beauvezer, dans la haute vallée du Verdon voisine, Thérèse Jaume qui lui donna onze enfants entre 1814 et 1832. Après la naissance des deux premiers à Beauvezer, la famille rejoint Saint-Martin – alors une bourgade d’environ 650 âmes- et le royaume de Piémont-Sardaigne en 1817, s’installant définitivement aux Clots. Certainement à la suite de plusieurs accords familiaux. D’abord avec son père Pierre qui, devenu trop âgé, lui fait le 13 mai 1817 une donation complète de ses biens estimés alors à près de 10 000 livres(7). Accord aussi avec son frère Joseph Martin auquel, le même jour, il rachète pour 3800 livres les biens qu’il avait reçus lors de son mariage, 1000 étant réglées sur le champ et les 2800 restantes devant l’être dans les années suivantes (8). Joseph Martin donne effectivement quitus de l’ensemble le 8 décembre 1822 (9). Dès ce retour, François-Hyacinthe fait donc preuve d’un bel esprit d’entreprise. Il le montre aussi en arrondissant son capital foncier par plusieurs achats de terres aux Clots en 1821 (520 livres), 1824 (460 livres), 1827 (350 livres) ce qui montre qu’il disposait de quelques revenus tirés de l’artisanat familial (10). Il joue aussi très vite un rôle au sein de la communauté : conseiller dès 1819, il est nommé baile en 1821. En 1820 sa fortune est déjà estimée à 20 000 livres et lors du dénombrement de 1822 qui comptabilise à Saint-Martin une dizaine de métiers liés au textile, il déclare trois ouvriers à son domicile (11). Inspiré certainement par l’exemple du Verdon voisin, il n’allait plus tarder à donner à ses activités une autre dimension.

-

La naissance de la draperie des Clots.

Ainsi qu’en témoigne l’importance locale du culte de saint Blaise, patron des tisserands, le travail de la laine dans la haute vallée du Var, porté par une longue tradition ovine et une ancestrale transhumance avec la Basse Provence, remonte au moins au Moyen-Age sous la forme d’un artisanat à domicile très dispersé que décrivait Fodéré sous le Consulat (12) et que les récentes recherches de Dominique Lucchini ont bien mis en valeur (13). Il en allait de même dans le proche haut Verdon (14) mais celui-ci, en position frontalière avantageuse, se trouve saisi à partir des années 1820 par une véritable « fièvre textile » avec le passage du domestic system à celui de la manufacture qu’ont étudiée dans leurs recherches universitaires Mireille Mistral (15 ) et plus récemment Eric Fabre (16). Nous renvoyons à leurs travaux pour tout ce qui concerne les caractères généraux et les aspects techniques (17) , ayant pour notre part choisi de développer d’abord une monographie familiale villageoise.

Et, pour revenir à ce sujet, nul doute que ce changement de nature n’échappa pas à François-Hyacinthe qui s’était marié et avait vécu dans la vallée française voisine où il comptait toujours de nombreux parents puisque deux de ses oncles paternels (en 1785 et 1797) puis l’un de ses cousins germains (en 1817) y avaient également pris femme. On peut d’ailleurs noter que toutes les familles de Beauvezer et Colmars épousées à ces occasions –les Ventre, Fabry, Jaume- exerçaient dans les milieux de l’élevage, du colportage et de l’artisanat.

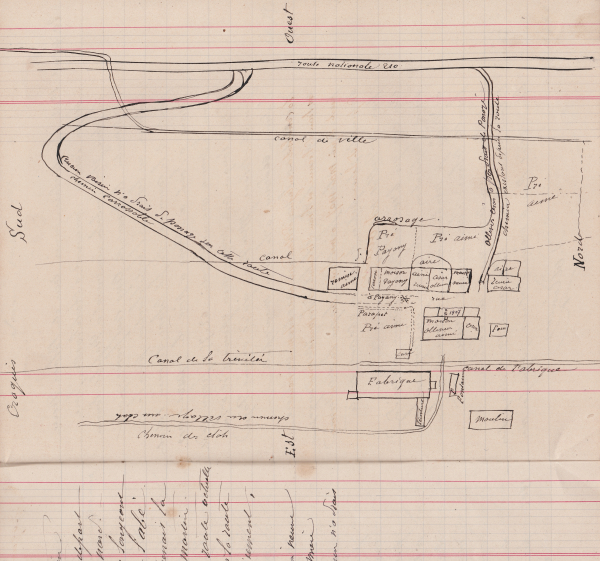

C’est à la fin des années 1820 que notre homme demande l’autorisation d’établir dans son hameau natal une filature de laine et, pour la faire fonctionner, de détourner une partie des eaux du Var par un captage situé au pied du rocher de Bramus, environ 500 mètres en amont des Clots, puis un canal de dérivation qui permettrait d’alimenter également un moulin à huile de noix. Le 27 juillet 1829, l’arpenteur royal Ingigliardi de Saint-Martin-Lantosque, dépêché sur place afin de vérifier la faisabilité de la chose, rend un rapport très favorable, remarquant que la concrétisation du projet limiterait les entrées frauduleuses des étoffes françaises de Colmars (18). Il est accompagné d’un plan aquarellé de grandes dimensions détaillant le quartier et toutes les installations envisagées (19).

Détails du plan et de la notice Ingigliardi de 1829 – 2.B. = fabrique ; 3.C. = Moulin ; 5.E. = Maisons des Clots

(AAP, 06125 – AN – 01033)

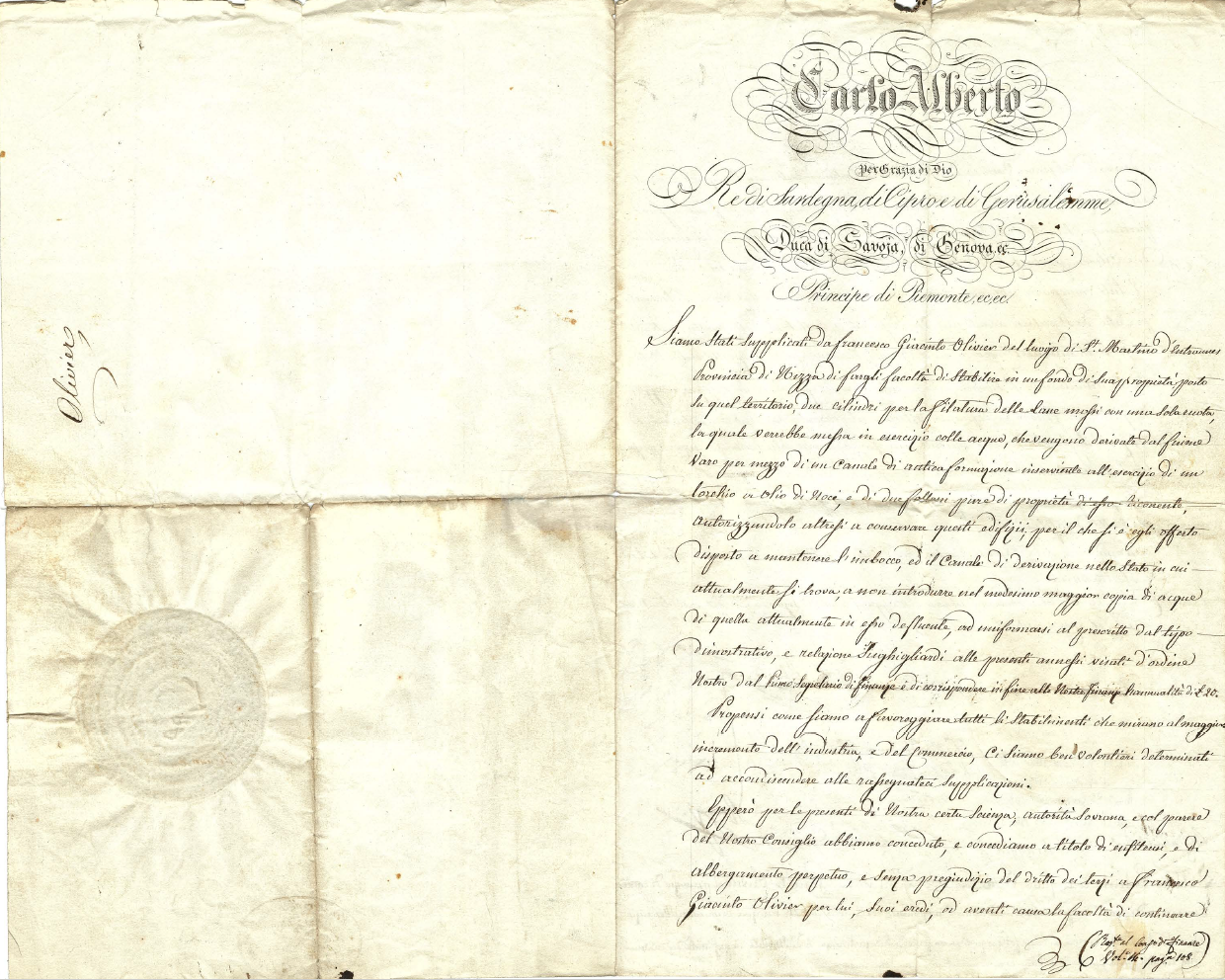

Et, sur ces bases, les autorisations officielles sont données en 1831 par un décret royal du 14 mai enregistré par la Chambre des Comptes le 2 décembre (20). Moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20 livres et l’engagement d’entretenir la prise d’eau et le canal, François-Hyacinthe et ses successeurs reçoivent le droit perpétuel d’alimenter grâce à la force hydraulique leur moulin ainsi que deux foulons et d’installer deux cylindres pour la filature de la laine. La fabrique pouvait commencer à fonctionner et, sans doute pour retenir une date ronde, tous les en-têtes commerciaux de la maison Ollivier datent cette fondation de l’année 1830.

Lettre patente de 1832 [06125-AN-01034]

- Une entreprise florissante.

La construction de l’usine (la « fabrique ») est rapide, surtout à une époque où les matériaux nécessaires cheminent à dos de mulet puisqu’il n’est pas encore de routes desservant les vallées. Luc Thevenon rapporte, à propos de la roue à aube actionnant les engrenages des métiers, que « la pièce maîtresse, pesant 1800 kilos, fut amenée en deux parties de Puget-Théniers… par la montagne tirée sur des billots de bois ! » (21). Et le succès ne tarde pas : dans le dénombrement de 1838 comme dans le Status Animarum dressé la même année par le curé Maurel une trentaine de métiers liés au textile sont comptabilisés (22). Toujours en 1838, François-Hyacinthe se sent assez d’assurance pour demander de posséder son propre banc dans l’église paroissiale, requête poliment mise en attente par des marguilliers embarrassés (23). Ce n’était que partie remise. A la fin 1843, il prend contact avec l’Intendant Desambrois et, se présentant humblement comme « père de neuf enfants » voulant leur assurer « une honnête existence », lui expose que les débordements du Var depuis 1834 et, surtout, du 1er au 3 décembre 1843 ont détruit les anciens gabions, une partie du canal et le foulon inférieur. Pour s’en prémunir, il propose la construction de trois nouvelles digues de 40 mètres sur 3 d’épaisseur et 3 de hauteur avec un coffrage de poutre de mélèzes empli de pierres, digues qu’il fait figurer sur le plan Ingigliardi de 1829, afin d’éviter les frais de levée d’une nouvelle carte. Il précise qu’elles protégeraient l’ensemble du hameau et les autres propriétés de la rive droite (24).

[Détail du plan Ingigliardi de 1829 avec l’ajout des constructions de digues (7.G., 8.H., 9.G.) demandées par François-Hyacinthe Ollivier en 1843 (AAP, 06125 – AN – 1033]

[Détail du plan Ingigliardi de 1829 avec l’ajout des constructions de digues (7.G., 8.H., 9.G.) demandées par François-Hyacinthe Ollivier en 1843 (AAP, 06125 – AN – 1033]

Les autorisations étant obtenues par un décret du 29 janvier 1844, le manufacturier fait procéder aux travaux dont il estime le coût, dans un courrier postérieur, à près de 3000 livres et même 6000 compte tenu d’un bastion supplémentaire de 60 mètres sur 4 de hauteur pour garantir les habitations. Il en profite, en s’appuyant sur un règlement de 1847, pour demander à l’Intendant de contraindre son voisin Joseph Charles Arnaud dont les terres profitent de ces nouvelles protections à mettre la main à la poche (25) … Dans l’intervalle François-Hyacinthe avait confirmé sa notabilité : son revenu annuel est estimé à 2000 livres en 1845 –ce qui, à 5%, reflète une fortune de 40 000 livres-, année où il acquiert pour 700 livres de nouvelles terres aux Clots (26). En 1846, il devient syndic triennal de la communauté, période pendant laquelle il bénéficie d’une appréciation très élogieuse du baron Louis Durante, inspecteur royal des bois et forêts et (médiocre) historien à ses heures, dans sa Chorographie du Comté de Nice. Citons : « Anciennement plusieurs fabriques de draps grossiers, établies dans les hautes vallées du Var et de la Tinea, fournissaient aux habitants au-delà même de leurs besoins… la maison de Savoie s’intéressait à cette industrie locale… puisque de semblables fabriques… donnaient du travail aux familles pauvres et assuraient l’emploi des laines du pays… rien n’empêcherait aujourd’hui de les rétablir et de les mettre en activité. Déjà un estimable fabricant –Mr Hyacinthe Ollivier- en a doté la bourgade St-Martin d’Entraunes, sa patrie. L’établissement des fouloirs, l’ingénieux mécanisme des machines, l’organisation des ateliers sont remarquables par l’intelligence et l’économie qui ont présidé à leur disposition. Cette fabrique occupe un nombre considérable d’ouvriers des deux sexes et fournit les draps dits de montagne dont se couvrent les habitants. Elle produit même des qualités plus fines que le travail perfectionne chaque année» (27).

En s’appuyant sur les statistiques du Fonds Sarde des Archives départementales, André Compan fournit quelques précisions chiffrées pour l’année 1852 : le tisserand déclare 7 ouvriers payés 1 franc 25 par jour et une consommation de 5000 kilos de laine fournissant 2400 mètres de tissus à 5 francs le mètre (28). Ce qui devait laisser quelques bénéfices… Deux ans plus tard, nous disposons d’indications supplémentaires.

Sur le document ci-contre qui date de 1904, l’une des arrière-petites-filles de François-Hyacinthe, Irma Ollivier, effectue du repassage en plein air devant une grosse roue remontant certainement aux premières installations hydrauliques

AAP, 06125 –IM - 00980

- Gros plan sur l’année 1854.

Au début de celle-ci se produisent quelques complications. Le 13 février, François Ollivier est informé qu’un décret du 5 précédent de Cavour, alors ministre des Finances, l’autorise à poursuivre sa production à condition de se plier à de nouvelles règles administratives fixées par la direction de la Gabelle, la principale étant, après le foulonnage des tissus et avant les opérations de finition, de les faire estampiller par la douane de Puget-Théniers (article 5) (29). Le 23 mars, le fabricant expose que cela « entraînerait la ruine totale de ses intérêts et d’une fortune tout à fait limitée » en interrompant la chaîne de production et en obligeant, via le col de Roua et la vallée de la Roudoule, à un transport à « six myriamètres à dos de mulet par des sentiers pitoyables et dangereux… impraticables pendant six mois de l’année à cause des neiges et glaces ». Il demande que l’estampillage soit effectué par le receveur de Saint-Martin ou par un employé de Puget dont il offre de payer les déplacements. Il ajoute au passage que ses « tissus grossiers et lourds » ont leurs « principaux débouchés à Saint-Etienne montagne et aux pays montagneux de la province de Coni, que le reste du Puget et de Nice ne peut en aucun cas être de son intérêt à cause des grands frais de transport et de sa longueur pour faire arriver les tissus à destination »(30). Et le 25 mai un courrier de l’inspecteur des douanes de Puget, Bartolini, lui donne satisfaction en l’autorisant à poursuivre provisoirement le « laminement » -soit le séchage, le tondage et le repassage- de ses laines. Il lui est seulement demandé de fournir une caisse fermée à clef pour le transport de la machine à estampiller à partir de Puget et une table pour les tissus à Saint-Martin (31). Il faut dire que François-Hyacinthe, redevenu syndic triennal en 1852, était une personnalité locale, un décideur autoritaire au sein du conseil communal, même s’il jouait volontiers la modestie avec les autorités de Nice et de Turin.

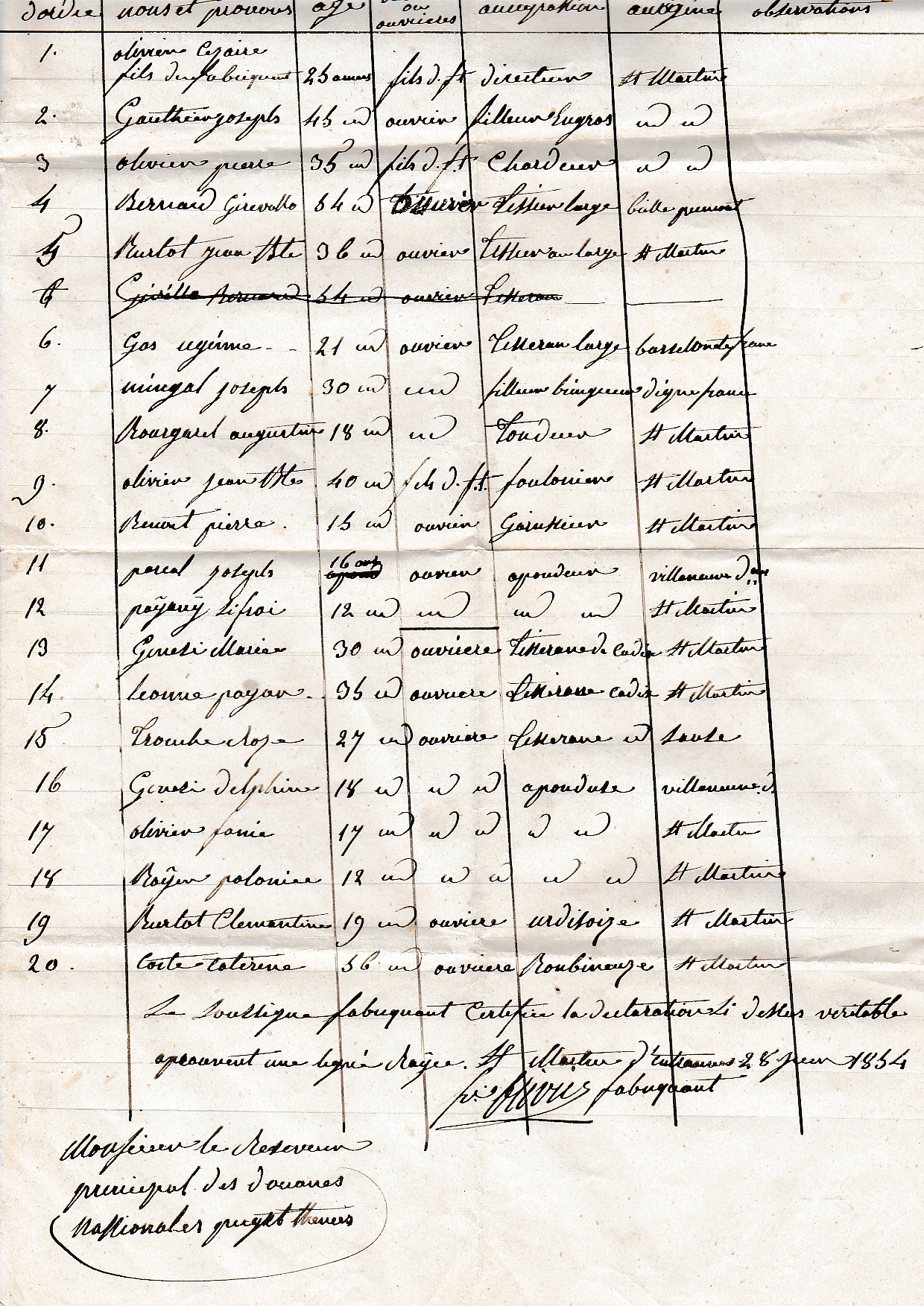

Un mois plus tard, le 28 juin, il transmet à ce même inspecteur un document très intéressant sur le personnel de sa fabrique au deuxième trimestre 1854 (32). Il emploie une vingtaine d’ouvriers soit une entreprise de taille moyenne par rapport à celles du Verdon parmi lesquels 12 hommes (60%) dont trois de ses fils–Césaire, Pierre et Jean-Baptiste- et 8 femmes (40%). Il faut noter aussi la présence de cinq enfants (soit 25%), trois garçons et deux filles qui n’ont pas 18 ans, deux n’en ayant que 12. Globalement les âges s’échelonnent de 12 à 64 (?) ans avec une moyenne un peu inférieure à 30. La grande majorité sont des Saint-Martinois : 8 hommes et 6 femmes soit 14 personnes (70%). Trois autres (15%) viennent des villages voisins : un garçon et une femme de Villeneuve, une femme de Sauze. Trois hommes enfin (15%) sont de l’extérieur: un Piémontais de Biella, une cité de vieille tradition textile sise au nord de Turin, et deux étrangers, deux Français venus de Barcelonnette et de Digne. Ils accomplissent des tâches plus spécialisées -deux tisserands larges (33) et un fileur - alors que les moins qualifiées sont plutôt du domaine des femmes et des enfants. Toutes ces données s’accordent assez bien avec celles de la vallée voisine (34).

Sous l’autorité du « directeur » Césaire, fils de François-Hyacinthe, la ventilation des activités illustre la variété de la chaîne de production du textile : un « chardeur » (cardeur, Pierre, autre fils), deux fileurs, trois tisserands et trois tisserandes de cadis, un «garussier», une «urdisoire», une «roubineuse», deux «apondeurs» et trois «apondeuses», un foulonnier (Jean-Baptiste, autre fils), un tondeur (35). On remarquera plus d’une douzaine d’emplois liés au tissage et à ses annexes de préparation (garnissage, bobinage, ourdissage, rappondage) ou de finition (foulonnage, tondage) alors que le filage est déjà largement mécanisé.

-

Les dernières années de François-Hyacinthe.

Le 6 octobre 1857, François Ollivier expose au ministre des Travaux publics que le moulin à huile de noix est hors d’usage et demande l’autorisation de le reconstruire une vingtaine de mètres en contrebas de la fabrique et de lui adjoindre un moulin à farine avec une meule unique. Il indique que cela serait sans effet sur la prise d’eau et le canal de dérivation, non plus que sur la consommation mais qu’il accepterait, le cas échéant, une petite majoration aux 20 livres annuelles payées depuis 1831(36). Il dut obtenir satisfaction puisque l’édifice fut effectivement réalisé mais, à la date de ce courrier, le septuagénaire avait commencé à passer la main à la génération suivante.

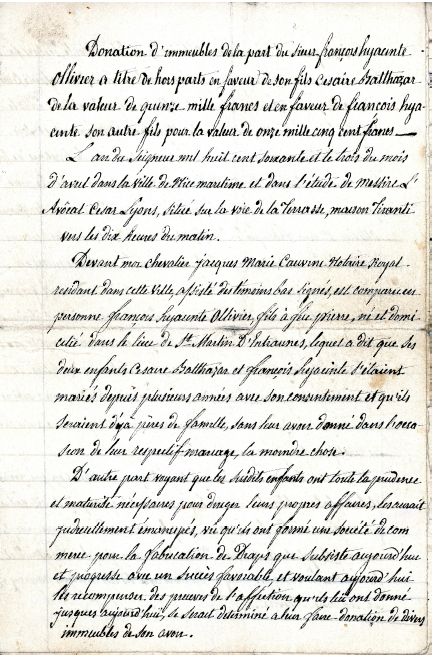

Le 14 octobre 1856, il vend en effet à deux de ses « enfans majeurs et émancipés judiciairement », Césaire (né en 1826) et François (en 1830), une quantité de marchandises considérable : 150 pièces de drap de 16 mètres l’une, 4800 kilos de laine brute du pays, 70 pièces d’étoffes dites cadix (37), 50 pièces dites burelles (38), 300 kilos d’huile d’olive, 6 kilos d’indigo, 200 de campêche (39), 200 de bois jaune (40) et 100 d’alun (41). Il s’agit à l’évidence du stock de la fabrique cédé pour 25 000 francs à payer dans les trois ans avec un intérêt de 4% soit 1000 francs l’an (42). On peut souligner la présence de l’huile d’olive utilisée comme matière grasse pour enduire les fibres avant le cardage et l’importance des produits tinctoriaux. Un document postérieur nous apprend que les deux frères avaient, par une écriture privée, créé une société en nom collectif, « Ollivier Frères », pour « la fabrication et la vente des draps et étoffes de laine ». Ceci pour trois ans renouvelables. Le 3 avril 1860, ils décident d’y mettre fin, François recevant 2000 francs et se retirant cependant que Césaire, poursuivant sous son seul nom, prend en charge l’actif et le passif de l’affaire, notamment les quelques 17 000 francs encore dus à François-Hyacinthe (43). Comme la date de cet accord correspond exactement à la période de l’annexion du Comté par la France, le souci d’éviter l’application de nouvelles lois a dû précipiter les choses. D’autant qu’à 10 heures du matin ce même 3 avril –ce qui n’est pas non plus un hasard- François-Hyacinthe avait procédé à Nice, en l’étude d’un avocat guillaumois, César Lyons rue de la Terrasse, devant le notaire Jacques Cauvin, à la donation « de divers immeubles de son avoir » entre ses deux fils précités, précisant qu’ils sont pères de famille, lui donnent satisfaction par leur travail et n’ont rien reçu lors de leurs mariages respectifs. Le document est particulièrement intéressant (44).

La part de François est constituée des moulins à farine et à huile de noix, de la part arrière de la maison paternelle ainsi que du tiers d’une autre habitation, et de nombreuses propriétés foncières, l’ensemble étant estimé à 11 500 francs. De son côté, Césaire se voit attribuer d’autres terres mais surtout la fabrique, l’essentiel de la maison paternelle et les 2/3 des autres maisons pour un total de 15 000 francs dont 4000 pour les « engins » de la manufacture dont le détail qui témoigne de la dimension de l’entreprise est ainsi précisé : « … quatre cardes formés avec divers cilindres, deux machines à filer dont l’une dite muginié (45 ) avec cent vingt roues et l’autre dite ingrosso avec trente roues, six machines pour tisser le drap, trois foulons pour le drap, trois chaudières pour teindre, une machine pour raser le drap et une autre dénommée garnissage et une autre avec ses relatifs cartons pour presser les draps ». François-Hyacinthe demande en outre à ses enfants d’entretenir à parts égales prise d’eau et canal et, dans les habitations divisées, de séparer par des murs leurs lots. Précaution en cas de mésentente future ? Cela devait effectivement arriver dans les années 1880. Et pour son compte il se retire des affaires –le voilà même indiqué « sans profession » dans un acte notarié de mai 1861 (46) ! - tout en conservant l’usufruit et certainement quelques ressources.

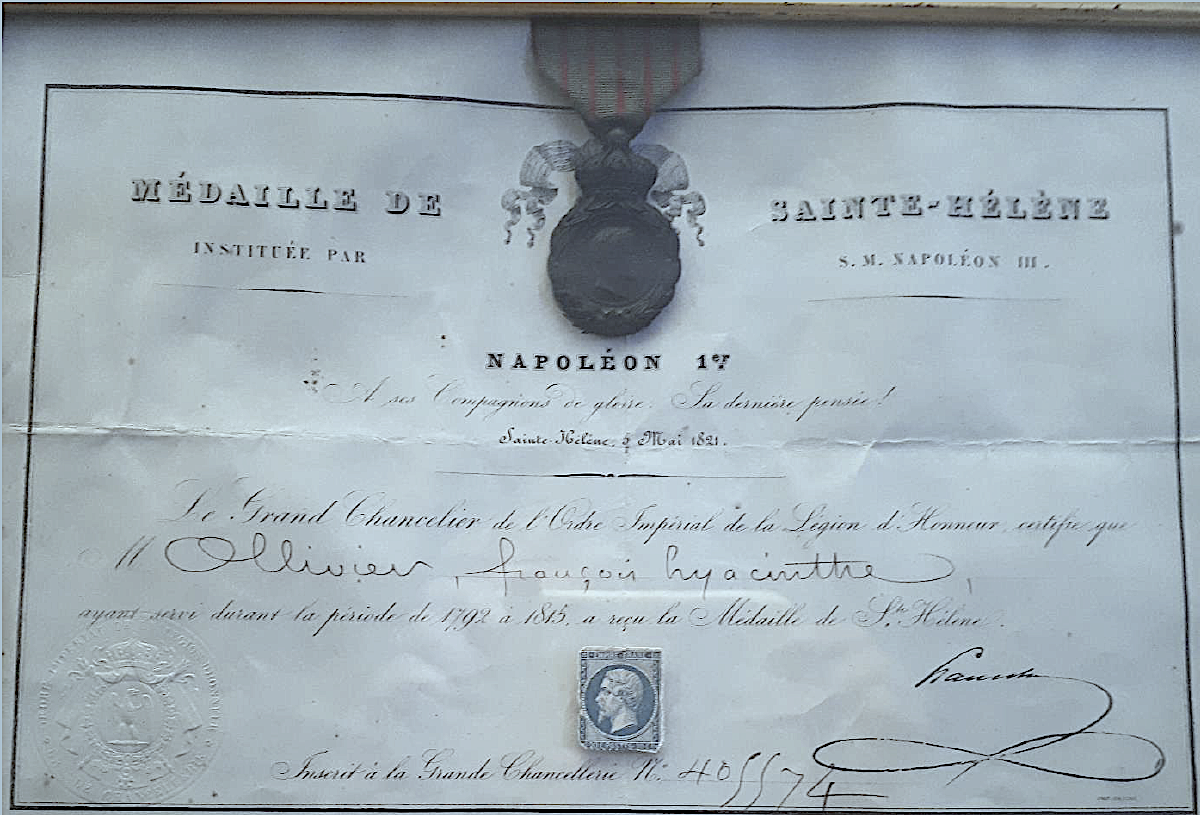

Il pouvait ainsi sortir satisfait de la Restauration sarde qui l’avait vu créer une activité aux retombées positives pour l’ensemble de son village dont il était devenu le plus riche contribuable. Pour autant, même s’il laisse Césaire occuper le devant de la scène, il demeure une notabilité qui prend en 1861 la présidence du conseil de fabrique, l’institution qui assurait auprès du curé la gestion des biens de l’Eglise. Peu après, le 19 mai 1861, il obtient une grande satisfaction d’amour-propre, la location pour six ans renouvelables et pour 12 francs annuels d’un siège qui attirait sa convoitise depuis bien des années, l’ancien banc des Payany dans la paroissiale ! Puis le 6 mai 1863, par le retour d’un bien lointain passé, un courrier de la Préfecture informe l’ancien fantassin de la Grande Armée qu’il est décoré de la médaille de Sainte-Hélène, la distinction créée par le Second Empire pour les vétérans du Premier (47). Le temps des honneurs était venu !

Cette destinée exceptionnelle connut une fin tragique restée dans la mémoire de ses descendants. L’après-midi du 28 février 1867 –il avait alors plus de 80 ans-, il traversa la passerelle du Var pour aller garder les bêtes au Prieuré devenu une propriété familiale. Ne le voyant pas revenir, ses proches se rendirent sur place et, à six heures du soir, le découvrirent mort, vidé de son sang, encorné par un taureau… Pour ajouter une dernière touche, voire glisser de l’histoire à la légende, il s’est alors dit aussi que, n’ayant pas eu le temps d’indiquer aux siens où se trouvait caché son magot de pièces d’or, ceux-ci ne purent jamais mettre la main dessus. Avis aux chercheurs de trésor ! Quoi qu’il en soit c’est désormais sans lui qu’allait se poursuivre la destinée familiale.Césaire Ollivier: de l'assurance aux doutes (1860-1870)

-

Les belles années du Second Empire.

En 1860, Césaire qui est donc le principal héritier de François-Hyacinthe se présente, à 34 ans, comme un notable conquérant à l’avenir prometteur. C’est d’abord un homme riche qui, dans le cadre de la déconfiture des Payany, acquiert aux enchères le 5 octobre 1860 leur plus belle propriété, celle du Prieuré, près de neuf hectares d’herbages en splendide position d’adret, sur la rive gauche du Var, face aux Clots. Pour la somme considérable de 20 000 francs soit quatre fois le montant de la mise à prix initiale, l’adjudication ayant été le théâtre d’une vive empoignade avec un notable de Colmars, Joseph Gautier.

C’est aussi un homme puissant. Dernier syndic sarde avant l’annexion, il devient le premier maire français sous le régime impérial et le demeure jusqu’en 1870. Années au cours desquelles il joue le rôle d’un fidèle exécutant de l’administration en soutenant, entre autres, son candidat officiel aux législatives, le prince Victor Masséna. Malgré ses efforts et les pressions exercées, celui-ci est cependant devancé à Saint-Martin en 1869. Signe que l’autoritarisme de Césaire n’est pas toujours bien supporté et qu’existent dans la commune des forces d’opposition qui attendent leur heure. C’est encore un homme qui apparaît comblé sur le plan familial. Il a épousé en 1848 Pélagie Roux qui en vingt ans, de septembre 1849 à septembre 1869, lui donna quinze enfants ! Il fallait bien plusieurs domestiques et la dizaine de chambres de la grosse maison Ollivier pour entretenir et loger tout ce monde que nous présentent de vénérables clichés.

Le premier provient d’un photographe parisien : le couple s’était-il rendu dans la capitale, pour visiter l’Exposition internationale de 1867? On remarquera la pose assurée du mari à côté de son épouse enceinte.

Le second qui ressemble à un montage à partir du précédent représente le couple et huit de ses enfants les plus âgés, mais pas forcément l’aîné François. La plus petite des fillettes ne pouvant être que Thérèse née en 1865, on peut le dater de 1868/1869. Plus tard, tous les matricules militaires confirmeront la prédominance des blonds aux yeux bleus parmi les garçons.

Le second qui ressemble à un montage à partir du précédent représente le couple et huit de ses enfants les plus âgés, mais pas forcément l’aîné François. La plus petite des fillettes ne pouvant être que Thérèse née en 1865, on peut le dater de 1868/1869. Plus tard, tous les matricules militaires confirmeront la prédominance des blonds aux yeux bleus parmi les garçons.

Enfin ce troisième document présente une salle de classe aux Clots dans laquelle figurent plusieurs des enfants de la photo précédente. Lors du recensement de 1861, Césaire avait consigné un précepteur de Barcelonnette (48). Ici, le maître est un prêtre en soutane au rabat gallican. En 1867, alors que s’esquissent d’importants travaux routiers, le conseil municipal de Saint-Martin est appelé à se prononcer sur le tracé du chemin de grande communication n° 16 entre Guillaumes et Entraunes. Le projet prévoyait à partir du chef-lieu un passage à mi-côte au- dessus du hameau des Clots mais le maire Césaire fait choisir le principe d’une voie endiguée le long du Var jusqu’au rocher de Bramus. Il est évident qu’elle favorisait ses propres intérêts en permettant une desserte quasiment à domicile de la fabrique mais avait l’inconvénient de laisser le village à l’écart et, surtout, de se situer dans le lit majeur d’un fleuve sujet à de fortes crues! Perplexe et répondant certainement à bien des protestations, l’administration ordonna une enquête puis établit un moratoire en 1868. Toujours en 1867, le 12 décembre Césaire Ollivier fait un important investissement à Puget-Théniers qui témoigne de la réussite de ses affaires et de la volonté de les développer dans le nouveau cadre national français. Il acquiert pour 14 500 francs une fabrique de draps avec ses dépendances et diverses parcelles de terre (49). Il s’agissait d’un établissement fondé en 1835 mais qui avait toujours connu des difficultés, avec d’importants désaccords entre ses copropriétaires, les familles Barety et Blanc du Collet notamment (50). L’acte de vente n’élude d’ailleurs pas qu’il « est de notoriété publique » que les machines « sont en très mauvais état » à cause de « l’usage des anciens propriétaires ». Cependant, avec cet achat dans la nouvelle sous-préfecture que la route venait d’atteindre, Césaire pensait profiter d’une base bien installée pour élargir ses activités. Mais les beaux jours touchaient désormais à leur fin !

-

Les débuts difficiles de la décennie 1870.

La première secousse est de nature politique. La défaite militaire qui entraîne la chute du Second Empire au début septembre 1870 entraîne rapidement la déposition de ses élus. A Saint-Martin Césaire doit laisser le fauteuil de maire à ses adversaires, en particulier à l’un de ses homonymes –et très lointain parent- le docteur Joseph Ollivier. Les nouveaux élus, les « rouges » selon certains, prennent aussitôt le contre-pied de la gestion précédente et, sur le plan routier, obtiennent l’abandon de l’option envisagée sur la berge du Var et le retour au projet initial pour rejoindre le rocher de Bramus. L’ancien maire ne peut que s’incliner même s’il chicane d’une dizaine de centimes par mètre carré sur l’indemnisation qu’il obtient pour l’expropriation des terrains qu’il doit consentir pour ce tracé. Quelques mois après cette destitution, c’est le décès de son épouse qui le frappe. Pélagie Roux meurt à 43 ans le 20 juin 1871 lors d‘un seizième accouchement qui fut aussi fatal au nouveau-né. Césaire se trouvait seul en charge d’une nombreuse famille avec six enfants de moins de dix ans. Dans ces conditions, et sans jugement moral rétrospectif, on peut comprendre son rapide remariage. Dès le 3 novembre suivant, il épouse en secondes noces à Beauvezer une petite cousine Thérèse Ollivier, elle-même veuve depuis quelques années d’Edouard Fabry, un fabricant de draps (51) – cela, on n’en sera pas surpris. En décembre 1872, elle donne naissance à un garçon, César dit ensuite Césaire, qui fut le dernier de leurs enfants. Pour ceux du premier lit, Thérèse devint alors la « tante ». Quelques semaines plus tôt, le 26 septembre, un autre mariage avait eu lieu à Guillaumes. Celui de François, fils ainé de Césaire né en 1849, fabricant de draps domicilié à Puget-Théniers et d’Hortense Salicis, née en 1851, fille du docteur Florentin Salicis. La veille, le notaire de Saint-Martin avait reçu le contrat de mariage dans la grosse maison du père de la mariée. Un accord qui scelle une importante communauté d’intérêts entre les familles. Outre son trousseau, l’épouse reçoit une dot conséquente de 30 000 francs dont 20 000 sont aussitôt comptés et « emboursés », 10 000 restant à venir par moitié à la mort de chacun des deux parents. De son côté, Césaire cède à son fils « par préciput et hors-part » tous ses biens à Puget-Théniers estimés à 20 000 francs dont 4000 pour les « meubles meublants ». François les donne en hypothèque à Hortense pour garantie de sa dot et Césaire complète celle-ci en ajoutant en surhypothèque les biens du Prieuré (52). La leçon est très claire : François devient propriétaire de la fabrique de Puget –qu’il dirigeait certainement déjà- et, grâce aux capitaux apportés par sa femme, dispose de liquidités pour l’équiper et la moderniser. Le jeune ménage s’installe dans la sous-préfecture où Hortense donne naissance à deux fillettes, Irma en 1875, Florence en 1877. A une date indéterminée, l’un des jeunes frères de François, Adrien, né en 1862, rejoint le couple (53), liant à jamais son destin aux leurs. François entraîne également dans son sillage plusieurs ouvriers saint-martinois, notamment les frères Lazare et Siffroy Payany, deux voisins des Clots, ainsi que deux cousins Ollivier, le tisseur Grégoire et le tondeur Jean-Baptiste. Au cours de la décennie 1870, il fut le témoin de trois d’entre eux qui se marièrent et firent souche à Puget.

-

La « maudite fabrique » de Puget-Théniers.

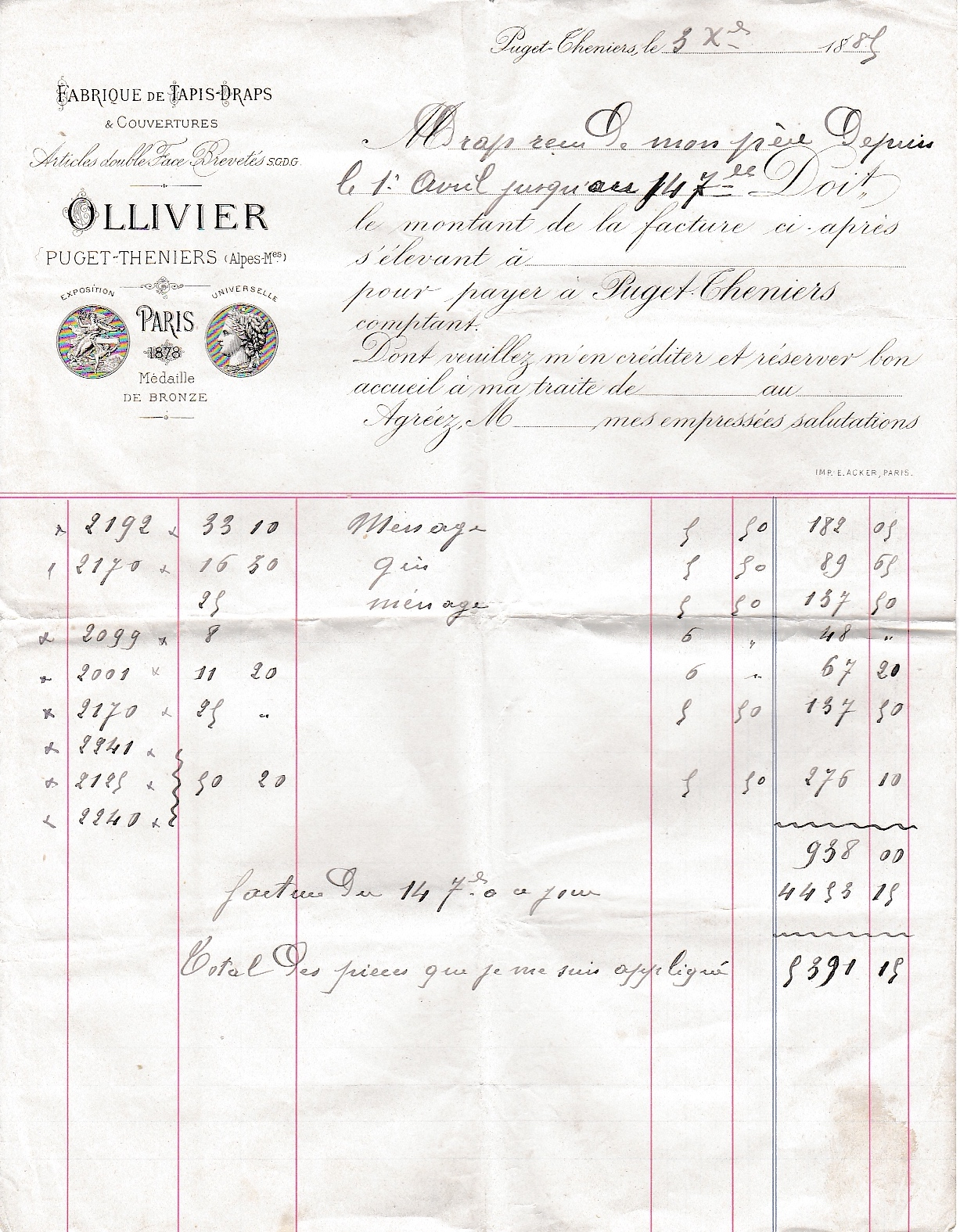

L’expression est de François Ollivier pour lequel tout n’avait pourtant pas si mal commencé comme on vient de le voir. Et, à la fin 1873 encore, il augmentait son capital en se portant acquéreur pour 760 francs d’un moulin à huile aliéné par la commune , après d’âpres enchères l’estimation initiale n’étant que de 400 francs (54). Il apparaît maître du jeu à Puget tout comme son père à Saint-Martin et leurs fabriques solidaires dont les productions se diversifient, mettant en exergue des tapis, reçoivent une médaille de bronze à l’Exposition universelle de 1878. Elles disposent même d’un point de vente au coeur de Nice, confirmation d’une volonté d’élargissement vers une clientèle plus urbaine, plus bourgeoise, celle de la zone côtière.

, après d’âpres enchères l’estimation initiale n’étant que de 400 francs (54). Il apparaît maître du jeu à Puget tout comme son père à Saint-Martin et leurs fabriques solidaires dont les productions se diversifient, mettant en exergue des tapis, reçoivent une médaille de bronze à l’Exposition universelle de 1878. Elles disposent même d’un point de vente au coeur de Nice, confirmation d’une volonté d’élargissement vers une clientèle plus urbaine, plus bourgeoise, celle de la zone côtière.

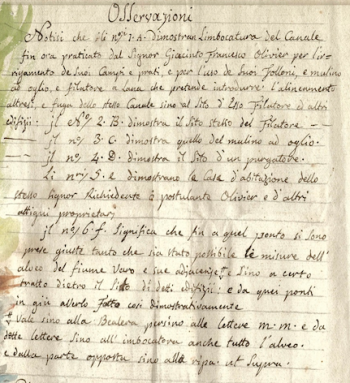

Mais les difficultés commencent rapidement avec un litige privé qui, pendant plus de deux ans, oppose François Ollivier à un boulanger pugétois François Garcin à propos du partage des eaux de la Roudoule, modeste affluent du Var au régime pluvial présentant d’importants risques torrentiels, lesquelles, à partir d’un système de prises et de canaux de dérivation, alimentaient en rive gauche la fabrique de draps et en rive droite un moulin à huile appartenant au dit Garcin. Et il était d’usage, selon des « règlements ancestraux » de donner les eaux à la rive gauche les trois premiers jours de la semaine et à la rive droite les trois suivants.

Plan aquarellé sur le litige Ollivier/Garcin (AAP, 06125 – IM – 00938)

Plan aquarellé sur le litige Ollivier/Garcin (AAP, 06125 – IM – 00938)

En juin 1875 le manufacturier expose que ses installations ont besoin de beaucoup d’énergie alors que le moulin de Garcin est peu utilisé et son canal mal entretenu, il demande donc à bénéficier d’un meilleur partage. Devant le refus du boulanger et l’impossibilité de parvenir à un accord devant la justice de paix de Puget, Ollivier, accusant son adversaire de vouloir faire « chômer » son usine, saisit le tribunal de Nice qui, en août, décide de dépêcher un expert, un certain Bridoux, architecte et conducteur aux Ponts et Chaussées, qui se rend sur place le 15 novembre et procède à l’audition d’une vingtaine de témoins (55). Parmi ceux produits par Ollivier, on peut remarquer la présence de l’influente famille Barety. Le différend revient devant le juge de paix au début janvier 1876, Garcin protestant contre un détournement des eaux le vendredi 31 décembre par des ouvriers de la fabrique Ollivier ; celui-ci ne nie pas mais réplique que c’était à un moment où le moulin était fermé (56). Le 18 mars, il est cependant condamné à une amende –assez symbolique- de 45 francs dont il fait appel le 1er avril au tribunal de Nice (57) auquel dans l’intervalle, le 27 mars, Bridoux avait remis son rapport, accompagné d’une belle carte aquarellée (58). Et, le 17 juin, sur cette base, le tribunal donne gain de cause à François Ollivier enjoignant à Garcin de laisser libre le cours de la Roudoule quand il ne l’utilise pas et le condamnant à 1000 francs de dépens. Cependant l’affaire ne s’arrête pas là puisque le boulanger qui, dans ses conclusions à Nice avait évoqué la « partialité évidente » de l’expert, fait à son tour appel à Aix le 8 septembre. Et l’année suivante, le 14 mars 1877, le tribunal provençal casse le jugement niçois en demandant à tous d’observer à Puget-Théniers le partage des eaux de la Roudoule selon « un règlement très ancien », soit un retour aux trois jours pour chaque rive (59). L’amende de Garcin est levée et cette fois-ci c’est Ollivier qui est condamné aux dépens, une somme de 577 francs 44 centimes dont il s’acquitte « contraint et forcé » le 13 juillet en annonçant se pourvoir en cassation (60). Ce qu’il ne fit pas, ayant certainement alors des difficultés bien plus importantes! Si le manque d’eau pour faire tourner les machines a pu jouer son rôle, il est évident que la ruine de la fabrique de Puget-Théniers que nous allons maintenant évoquer avait des causes bien plus profondes. Les études concernant la haute vallée du Verdon ont bien mis en évidence la brièveté de l’âge d’or de l’industrialisation du textile dans la montagne, un gros demi-siècle tout au plus. Sur la trentaine d’entreprises recensées dans les pays Asse, Vaïre,Verdon, Var quatre seulement sont antérieures à 1830 (61). C’est dire que lorsqu’il installait sa draperie aux Clots cette année-là, le grand-père François-Hyacinthe se situait dans un contexte favorable, au tout début d’une grosse vague (17 créations entre 1830 et 1850). Il était de plus sans concurrence dans le Comté, protégé par la frontière et les droits de douane de celle des fabriques françaises voisines, et la réussite avait suivi ! Mais on ne compte plus que trois ouvertures après 1860, la dernière en 1872, et les fermetures commencent dès la décennie 1870, au moment où Césaire puis François relancent la fabrique de Puget c’est-à-dire juste quand s’amorce une conjoncture de reflux (20 disparitions de 1880 à 1900). Les raisons principales en sont bien connues : l’ouverture des voies de communication et, à partir de 1860 et du traité de commerce avec l’Angleterre, l’adoption du libre-échange rendent les tissus rustiques des vallées incapables de supporter la concurrence des produits d’outre-Manche de qualité plus fine. Et ce alors qu’à Puget, les travaux d’équipement et de modernisation ont nécessité des investissements considérables couverts grâce à la dot d’Hortense Salicis et, certainement, à d’importants prêts venus de Saint-Martin. Un document du 20 décembre 1874 intitulé Inventaire de la Maison Ollivier Césaire fait état de 36 115 francs dus par François (62) !

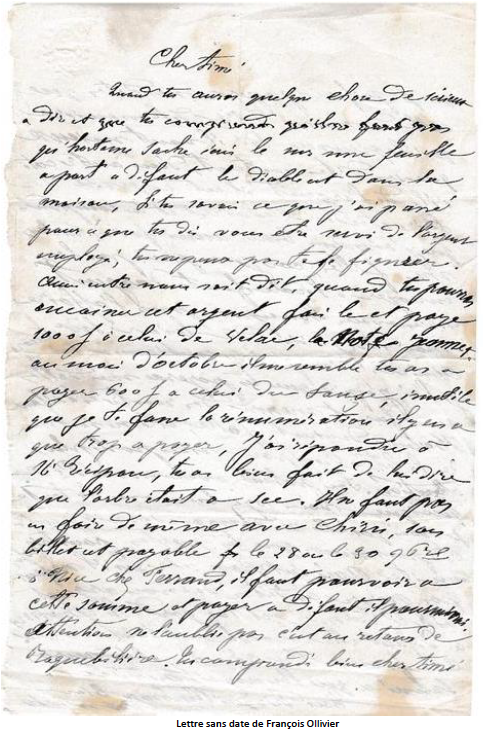

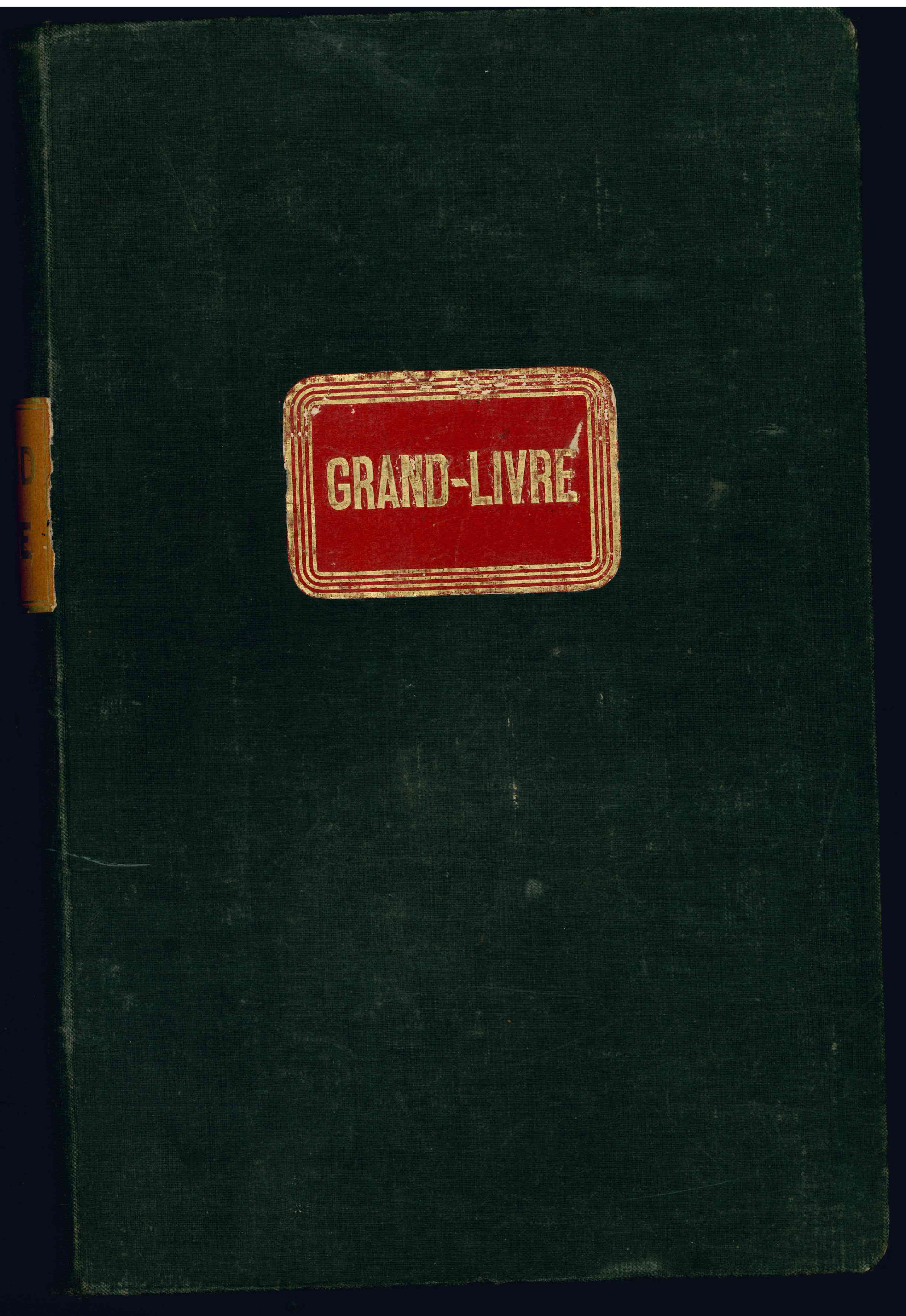

Et la situation ne s’améliore pas dans les années qui suivent. Un « grand-livre » de comptabilité qui, au début des années 1880, détaille les comptes entre le père et le fils aîné montre que celui-ci se reconnaissait débiteur de 31 354 francs à la fin 1881, 31 648 fin 1882, 30 187 fin 1883 et même 39 671 fin 1884 (63). L’impossibilité évidente de rembourser la dette montre bien que l’affaire de Puget-Théniers n’était pas rentable. D’ailleurs, en 1881, son propre cousin Jean-Baptiste (1845-1895) n’est plus recensé comme tisseur mais comme boulanger !« Sois patient avec mon Père » écrivit un jour François à son frère Aimé dans une lettre non datée (64)… Malgré le respect majuscule dû à la figure tutélaire, le fils aîné qui, toute sa vie, ressentit le cruel échec de sa jeunesse comme une injustice avait sans doute quelques raisons de lui reprocher d’avoir confié trop de responsabilités à un jeune homme manquant d’expérience. En son temps, l’aïeul François-Hyacinthe avait su se montrer plus prudent. [AAP, 06125 – AN – 00908]

Un « grand-livre » de comptabilité qui, au début des années 1880, détaille les comptes entre le père et le fils aîné montre que celui-ci se reconnaissait débiteur de 31 354 francs à la fin 1881, 31 648 fin 1882, 30 187 fin 1883 et même 39 671 fin 1884 (63). L’impossibilité évidente de rembourser la dette montre bien que l’affaire de Puget-Théniers n’était pas rentable. D’ailleurs, en 1881, son propre cousin Jean-Baptiste (1845-1895) n’est plus recensé comme tisseur mais comme boulanger !« Sois patient avec mon Père » écrivit un jour François à son frère Aimé dans une lettre non datée (64)… Malgré le respect majuscule dû à la figure tutélaire, le fils aîné qui, toute sa vie, ressentit le cruel échec de sa jeunesse comme une injustice avait sans doute quelques raisons de lui reprocher d’avoir confié trop de responsabilités à un jeune homme manquant d’expérience. En son temps, l’aïeul François-Hyacinthe avait su se montrer plus prudent. [AAP, 06125 – AN – 00908]

D’autant que Césaire n’était pas le seul créancier de François. « Il y en a que trop à payer » écrit ce dernier à son frère Aimé dans la même lettre qui, selon les indications fournies, est de la fin des années 1880 (65). Et d’énumérer certains des créditeurs, notamment deux personnalités : Chiris, le sénateur-parfumeur de Grasse, dont il demande d’honorer la traite pour éviter des poursuites et Récipon, un industriel qui fut élu député de Puget-Théniers en 1881, auquel mieux vaut répondre que « l’arbre était à sec ». Et d’ajouter à l’adresse d’Aimé : « j’espère que tu payeras mes dettes au fur et à mesure des rentrées ». On peut se demander quelles rentrées à moins qu’à la date de ce courrier, la vente des biens à Puget soit déjà envisagée. Car quand il rédige cette missive désabusée, François était bien loin. La dernière trace retrouvée de sa présence dans la sous-préfecture est une facture du 3 décembre 1885 faisant état des draps reçus cette année-là de son père pour un total d’environ 10 000 francs

(66). Le 1er mars 1887 un certain Rompion, qui signe fièrement « propriétaire de l’Hôtel de France et de Turquie, 34, Rue J.J. Rousseau, 34 », dans le 1er arrondissement de la capitale, adresse à François un courrier comminatoire se plaignant de son long silence et menaçant, à bout de patience, de poursuites pour impayés. Il consent cependant à lui accorder une dernière chance en acceptant d’être dédommagé en « chemins et tapis » de préférence sur « fond noir à feuillage rouge et à double face » (67).

Le 1er mars 1887 un certain Rompion, qui signe fièrement « propriétaire de l’Hôtel de France et de Turquie, 34, Rue J.J. Rousseau, 34 », dans le 1er arrondissement de la capitale, adresse à François un courrier comminatoire se plaignant de son long silence et menaçant, à bout de patience, de poursuites pour impayés. Il consent cependant à lui accorder une dernière chance en acceptant d’être dédommagé en « chemins et tapis » de préférence sur « fond noir à feuillage rouge et à double face » (67).Le tapissier-drapier ne reçut jamais cette lettre ni l’hôtelier ses jolis passages aux motifs floraux car, à cette date, c’est sur l’Atlantique, dans un autre hémisphère, par 34° de latitude Sud, à plus de 10 000 kilomètres de Paris comme du Val d’Entraunes, que se trouvaient les Ollivier de Puget-Théniers!

François et Adrien Ollivier en Argentine (1886 – 1930)

- Les dessous d’un déracinement.

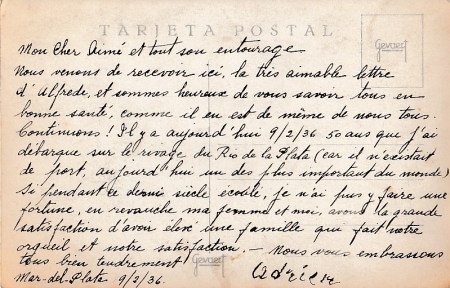

Après plusieurs semaines de traversée, le 9 février 1886, au coeur de l’été austral, le paquebot Béarn des Messageries Maritimes, en provenance de Marseille, débarquait sur les rivages du Rio de la Plata, à Buenos Aires, cinq immigrants indiqués par erreur de nationalité italienne, de professions, d’âges et de lieux de naissance inconnus, à savoir par ordre alphabétique : Adrien, François, Hortense, Irma et Lorense Ollivier (68). Nos gens étaient en train de participer à l’une des grandes aventures migratoires du XIXe siècle. Les voilà en effet en Argentine, un pays vaste -2, 8 millions de km2, plus de cinq fois la France- alors fort peu peuplé, à peine 3 millions d’habitants, et dont les dirigeants encourageaient l’immigration pour la mise en valeur. Dans ce but des bureaux d’information – les Oficinas de Propaganda - avaient été ouverts en Europe et les traversées océaniques étaient parfois subventionnées. Au cours des années 1880, cette politique avait connu de spectaculaires réussites : 175 000 entrées en 1885, en grande majorité des Espagnols et des Italiens, mais aussi quelques Français. On ne sait si les Ollivier ont pu bénéficier de ces réseaux, ni s’ils avaient eu des contacts avec des compatriotes précédemment partis mais il certain que cette lointaine expatriation ressemble beaucoup à une fuite. Les causes en sont évidentes : la ruine de l’entreprise de Puget, la volonté d’échapper aux créanciers, peut-être celle de recommencer une autre vie dans un pays neuf… mais qui parlait une autre langue ! Car cet exil contraint était quand même un saut dans l’inconnu, un pari sur l’avenir, et aussi une rupture définitive avec tout un passé, un tel voyage étant, compte tenu de la distance et des moyens de circulation de l’époque, sans grand espoir de retour. Toutefois nous ne sommes pas totalement dans l’ignorance en ce qui les concerne grâce aux contacts qu’ils ont conservés avec leurs parents de Saint-Martin, leur frère Aimé surtout. Ce sont une vingtaine de lettres datées, sauf une, de 1912 à 1935 -12 de François, 7 d’Adrien, 1 d’Hortense- et autant de photographies courant de 1896 à 1937 –parfois annotées au verso- qui ont été retrouvées dans les archives Ollivier. En sens inverse, l’on dispose aussi, sur les dernières feuilles d’un livre de comptes, de quelques brouillons de réponses d’Aimé en 1921/22 (69). Ces correspondances contiennent des détails touchants, parfois intimes. Etant surtout concentrées sur la période de l’entre-deux-guerres, elles montrent les atteintes de l’âge pour des sexagénaires, la surdité pour François (70), la « tremblote » pour Adrien (71) dont certains courriers sont dactylographiés. Ne pratiquant plus le français que dans le cadre familial, les deux fréres s’excusent aussi de leurs fréquentes incorrections de langue et d’orthographecependant qu’apparaissent d’assez nombreux hispanismes, une conséquence inévitable de l’immersion dans le monde latino-américain. Adrien s’excuse de ses fautes « après 39 ans que je pratique l’espagnol » et remarque avec humour que ses enfants « causent en français… mais ne sont pas assez solides … à vous écrire dans cette belle langue de Voltaire, étant en échange très forts dans celle de Cervantès » (72). Sur le fond, ces courriers fournissent des informations sur la vie quotidienne mais également des renseignements rétrospectifs sur les années de l’installation en Argentine. Ils nous éclairent sur les destins contrastés des deux frères.

- François Ollivier ou l’impossibilité de l’oubli.

Comme beaucoup de migrants, François et sa famille s’étaient installés après leur arrivée dans la capitale fédérale de l’Argentine, Buenos Aires, une grosse cité d’environ 300 000 habitants.

Il est indiqué « commerçant » en 1895, « négociant » en 1899, exerçant de petits métiers qui devaient à peine lui permettre d’entretenir les siens : « j’aimerai bien faire étudier mes filles car je peux pas les envoyer à l’école faute d’argent » avoue-t-il dans la lettre non datée que nous avons déjà citée, et encore en 1920 « la petite rente que je dispose est très minime » puis en 1921 « ma situation financière est très mesquine »(73). Il se montre parfois –mais rarement- philosophe : « ça n’a pas marché, je ne suis pas le premier, malheureusement je ne serai pas le dernier » (74). Car par-dessus tout c’est un homme que la vie a brisé, qui se considère responsable des malheurs des siens et qui, même s’il a vécu jusqu’en 1934, ne se remit jamais de la faillite de sa fabrique. Ainsi en 1912, quand il évoque Puget, « la ruine pour beaucoup, le déshonneur pour moi » , « de tout cela il ne me reste que la honte et le mépris »(75). Son sentiment deculpabilité le pousse parfois à l’isolement sinon à la misanthropie. En 1915, il n’a pas voulu accompagner les siens aux bains à Mar del Plata : « moi vieux, j’ai voulu garder la maison pour soigner poules, lapins, dindons, je me trouve très bien de cette solitude…. je suis dans ma soixante-sixième année d’existence inutile, j’aime la tranquilitée»(76). En 1923 il se qualifie lui-même de desgraciado et termine ainsi une lettre très noire : « moi seul dans la misère et qui attend avec impatience le dernier jour de cette maudite existence » (77). Sans doute les relations dans son couple ont-elles connues des moments difficiles : « le diable est dans la maison, si tu savais ce que j’ai passé… Hortense devient folle » écrit-il à Aimé toujours dans le document non daté. Il faut imaginer Hortense Salicis, jeune guillaumoise d’une famille bourgeoise, richement dotée en 1871, se retrouvant complétement ruinée quinze ans plus tard, sur une terre inconnue, coupée de sa famille, avec deux fillettes de 11 et 9 ans ! En 1912 encore, dans une lettre fort bien écrite où elle dit « abhorrer le changement », elle se plaignait à l’une de ses filles : « Toutes ces choses m’énervent tellement que je les enverrai au diable. Pas assez d’avoir perdu tant d’argent, il faut que je boive le calice jusqu’à la lie »(78).

Certainement perturbées elles aussi par ces bouleversements familiaux qui sont, quelque part, une jeunesse volée, Florence et Irma se sont tôt mariées, encore mineures, en Argentine. La cadette Florence est dans le recensement de 1895 (79) indiquée comme étant l’épouse de Luciano Grember (1869-1918) et elle donne rapidement naissance à une fillette, Henriette qui dérida beaucoup son grand-père François. Cette même année 1895 l’état-civil de Buenos Aires enregistre le 11 février le stupéfiant mariage d’Irma. Elle épouse en effet son propre oncle, Etienne Ollivier, l’un des frères de son père avec lequel elle avait tout de même seize ans de différence ! A une date indéterminée, celui-ci avait rejoint l’Argentine où il était domicilié, « commerçant », à la même adresse que François et sa famille : la cohabitation avait-elle favorisé une idylle ? la présence d’Etienne ravivé le souvenir du pays natal voire la possibilité d’y retourner ? En tout cas cette union, quasiment incestueuse qui aurait été difficile en France (80), se fait avec le consentement des parents puis est suivie d’un rapide retour en Europe puisque, l’année suivante, elle est transcrite sur les registres de l’état-civil de Paris (81).

Dans la capitale le couple donne naissance à deux enfants, Lily et, en 1901, Raoul auxquels en 1904, renouant avec son enfance, Irma pouvait faire découvrir la maison ancestrale et la fabrique des Clots : La France, les Clots, comment son père François aurait-il pu aussi ne pas y penser ? Dans sa lettre du 20 février 1915, il évoque les débuts de la Grande Guerre qualifiée de « massacre continental », s’en prend à « ces maudits boches, ces assassins, ces destructeurs, les indiens n’en ont jamais fait autant » et s’inquiète pour son demi-frère Césaire et plusieurs neveux mobilisés. Il n’oublie ni sa famille ni sa patrie. Et moins encore sa « petite patrie ». En mai 1920, il envisage très sérieusement « d’aller passer un an dans le pais qui m’a vu naître », à Saint-Martin, et demande à son frère Aimé ce qu’il en pense, ajoutant « je ne voudrais pas vous être à charge, je suis fort courageux et je ne resterai pas sans rien faire » (82) . La réponse vient le 13 juin et nous connaissons son contenu par un brouillon de lettre d’Aimé à Adrien : il trouve le projet « un peu aventurier » et a fait valoir à François que, ses créanciers étant encore vivants, ils pourraient lui réserver un accueil désagréable (83) ! Devant ce manque d’enthousiasme et l’opposition de toute la famille en Argentine, François annonce en décembre qu’il diffère son voyage au mois de février suivant envisageant de débarquer à Boulogne-sur-Mer puis, malgré son « horreur des grandes villes », de passer par Paris pour assister au mariage de sa petite-fille Lily (84). En février 1921, il annonce qu’il renvoie de nouveau à cause de « la dureté de la vie » (85). En mai, dans une missive signée nostalgiquement « Tun Frairè », il annonce à Aimé qu’il a fait célébrer une messe basse à Buenos Aires pour les cinquante ans du décès de leur mère et il lui demande de faire de même à Saint-Martin (86). Mais en décembre, ayant renoncé à son rêve de retour au pays, il a les formules définitives d’un homme désabusé : « je crois que tout espoir est perdu, patience, il faut se résigner comme pour tant d’autres choses. Hélas ! » (87). Son frère Adrien n’a pas eu de telles velléités de retour au pays que « j’ai quitté hélas pour toujours » dit-il en 1935 (88). Il est vrai qu’il avait mieux trouvé sa place en Argentine.

- Adrien Ollivier ou la réussite de l’intégration.

Adrien Ollivier, né en 1862, avait treize ans de moins que François et il n’en avait pas neuf au décès de leur mère. A partir des années 1870, il paraît avoir vécu au foyer de son aîné et d’Hortense, ne les quittant guère qu’en 1884, l’année où il fit son service militaire à Nice, caserne Saint-Augustin comme il le rappelait quarante années plus tard (89). Mais ensuite il retourne à Puget puis choisit fin 1885 de partager leur exil, certainement par affection puisque, n’étant pas le débiteur failli, rien en fait ne l’y obligeait vraiment.

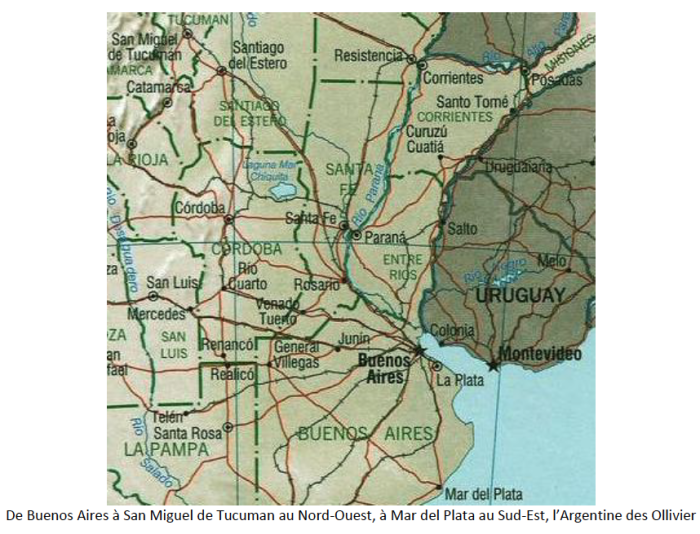

En Argentine cependant leurs destins vont un peu se séparer puisqu’Adrien, répondant en cela aux désirs du gouvernement qui souhaitait que l’immigration permette la mise en valeur de l’espace continental, ne reste pas à Buenos Aires mais gagne, à un millier de kilomètres au Nord-Ouest la province de Tucuman. Il s’agit d’une petite région (22 500 km2) peu peuplée (215 000 habitants au recensement de 1895) à cheval sur les contreforts andins et les plaines du Chaco. Le chemin de fer venait de la mettre à une vingtaine d’heures de la capitale. Et, à proximité du tropique du Capricorne, bénéficiant d’un climat chaud et arrosé de novembre à avril (l’été austral), elle commençait à connaître une belle période d’expansion économique et démographique portée par la culture de la canne à sucre dans les plaines de l’Est. C‘est dans la capitale administrative, San Miguel de Tucuman, une petite ville de 34 000 habitants en 1895, que s’installe Adrien Ollivier. Renouant avec l’esprit d’entreprise de son aïeul François-Hyacinthe, il y crée une maison de commerce en 1891.

Et c’est là qu’il se marie à l’automne 1895 avec Vicentina Laguzzi, une jeune fille née en 1878 en France selon les indications du recensement argentin de l’année. De fait, si le patronyme trahit des origines transalpines, piémontaises vraisemblablement, Adrien indique bien que le français restait parlé en famille. Une famille nombreuse puisqu’elle s’enrichit très vite de trois garçons, Augusto (1897), Jorge (1898), Adriàn (1900), puis d’une fille Yvonne (1905) enfin, avec un certain décalage, d’un petit Gaston. Cette descendance avec les succès qu’elle connut dans ses études –Augusto devint médecin, Jorge avocat et Adriàn ingénieur agronome- fut la grande satisfaction d’Adrien père qui pose fièrement avec son épouse et ses cinq enfants lors des noces d’argent en 1920 puis d’émeraude en 1935.

Noces d’émeraude en 1935 (AAP, 06125 – IM - 00996) Noces d’argent en 1920 (06125 – IM – 00968) Mais en 1935, le cercle de famille s’est considérablement agrandi. Grâce au concours de quelques pièces rapportées, ce sont maintenant trois générations d’Ollivier qui se bousculent à l’anniversaire de mariage. Pour le plus grand bonheur des grands-parents

Noces d’émeraude (AAP, 06125 – IM - 00995) Carte d’Adrien jointe à une photo (06125 – IM – 01024)

Noces d’émeraude (AAP, 06125 – IM - 00995) Carte d’Adrien jointe à une photo (06125 – IM – 01024)

Dans la carte ci-dessus écrite par l’un des siens, Adrien -qui signe d’une main tremblante- indique qu’il n’a pas fait fortune. De même, dans des courriers de 1923/1924 adressés à Aimé : « j’aurais pu te venir en aide dans de plus larges proportions si j’avais été plus audacieux et moins correct dans mes affaires » (90) ou encore quand il rappelle qu’il a quitté Tucuman dix ans plus tôt, surmené, « neurasthénique », ne supportant plus le climat, après n’avoir « réussi qu’à moitié » malgré beaucoup de travail –« j’ai été un fort bûcheur »- puisque, pour élever « ma nichée… il me fallait de l’argent » (91). Douze ans avant, alors qu’il le remplaçait temporairement, François abondait dans le même sens évoquant « les bandits de Tucuman » ou constatant : « si un jour Adrien a 4 sous, je t’assure que c’est bien gagné et mérité »(92). Et bien plus tôt encore, en 1899, Adrien se lamentait déjà ainsi : « je suis en train de perdre mon travail de treize ans d’Amérique et cela à cause de trop de bonté pour avoir trop fait crédit » (93). Autant d’indices d’une réussite professionnelle médiocre mais d’autres éléments vont en sens contraire. De 1891 à avril 1913, Adrien avait dirigé une société d’import-export proposant sur de gros catalogues d’une cinquante de pages une gamme très variée de produits allant jusqu’à l’équipement ménager mais dominés par l’épicerie fine et les articles d’origine européenne.

Catalogues de la Maison Adrien Ollivier

(AAP, 06125 – IM – 00689 et 01012)

Il fait éditer également des cartes de visite publicitaires très soignées :

Dans la conjoncture favorable des années de l’« ère du sucre » qui voient la province de Tucuman quasiment doubler sa population et la ville de San Miguel la tripler, atteignant 92 000 habitants en 1914, on a peine à imaginer qu’Adrien Ollivier n’ait réalisé que de mauvaises affaires.Tout semble même indiquer le contraire qu’il s’agisse des études supérieures qu’ont pu suivre ses garçons, de sa physionomie toujours souriante là où François est taciturne, des intérieurs bourgeois dans lesquels il est photographié : « tu jouis d’une grande aisance » lui fait remarquer Aimé en 1921 (94).

Après avoir quitté Tucuman, il retourne s’installer à Buenos Aires et, n’ayant qu’une petite cinquantaine, reprend peut-être quelques activités, François évoque le commerce du bois au début des années 1920 (95). Mais il passe la belle saison dans la station balnéaire de Mar del Plata où il possédait une vaste demeure –autre preuve d’un train de vie confortable- dans laquelle il avait plaisir à réunir souvent les siens.

Après avoir quitté Tucuman, il retourne s’installer à Buenos Aires et, n’ayant qu’une petite cinquantaine, reprend peut-être quelques activités, François évoque le commerce du bois au début des années 1920 (95). Mais il passe la belle saison dans la station balnéaire de Mar del Plata où il possédait une vaste demeure –autre preuve d’un train de vie confortable- dans laquelle il avait plaisir à réunir souvent les siens.

-

Les relations familiales.

Sur la côte atlantique, à 400 kilomètres au Sud de Buenos Aires, la commune de Mar del Plata, qui naît à la fin du XIXe siècle, est atteinte par le chemin de fer en 1886 et, à 38° de latitude, elle bénéficie d’un climat océanique tempéré (20° en été) beaucoup moins étouffant que celui de la capitale (35 à 38° en 1921) et devient rapidement une station balnéaire en vogue, sur le modèle européen. La croissance démographique qui suit est spectaculaire, 6000 habitants en 1895, 28 000 en 1914 avec un doublement du chiffre à la belle saison. En novembre 1923, Adrien Ollivier qui fait ici figure de pionnier en donne une description imagée : « Mar del Plata est le Trouville Argentin où pendant les mois de Janvier et Février, le 50% de la population de B-Aires va visiter ce beau balnéaire, qui n’a rien à envier à ceux d’Europe, avec sa belle plage, ses belles et ennivrantes promenades, ses magnifiques Hôtels instalés à la moderne et tous les vices semilaires de chez vous » (96). Il se félicite que son fils aîné Augusto ait établi son circondario (cabinet médical) dans cette cité à l’expansion prometteuse –plus de 50 000 habitants et près de 200 000 touristes au milieu des années 30- et y reçoit souvent François. Le voici déambulant en sa compagnie :

Sur les boulevards dans les années 20 Le 9 février 1933, 47 ans d’Argentine !

AAP, 06125 – IM – 1022 / AAP, 06125 – IM – 01029

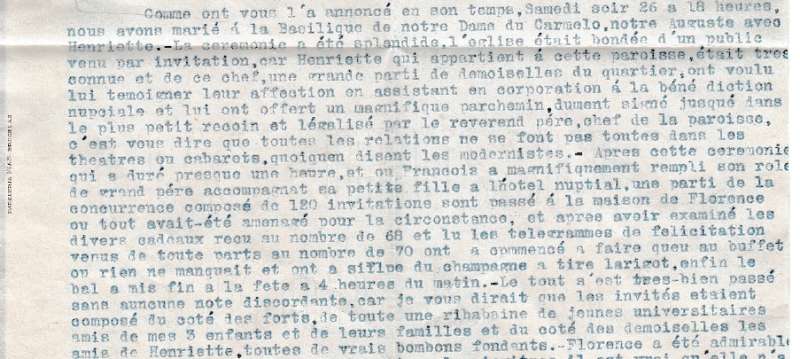

Pour autant que l’on puisse en juger et malgré les vicissitudes de leurs existences, les deux frères sont toujours restés très proches, proximité que renforçait encore le 26 avril 1924 une nouvelle union intra-familiale, celle du médecin Augusto, l’aîné d’Adrien, avec sa petite cousine Henriette Grember, la fille de Florence, la petite-fille de François. Adrien décrit ainsi la noce à sa nièce Irma, tante de la mariée :

Plus laconique, François se félicite aussi de l’union entre son « petit ange » et un « brave homme », même si, ajoute-t-il à Aimé, « la maison nous semble vide »(97). En tout cas, le jeune couple qui s’installe à Mar del Plata a rapidement un premier enfant, Alberto, un nouvel Ollivier que l’on retrouve sur les genoux de son arrière-grand-père François –le cas n’était pas si fréquent à l’époque- alors qu’un peu plus tard, Adrien pose avec sa belle-fille Henriette et un autre petit-fils Eduardo. Deux garçons qui, parmi de nombreux autres, allaient ancrer le patronyme et poursuivre la saga Ollivier en Amérique latine.

François et Alberto Ollivier. [AAP, 06125 – IM – 01032]

François et Alberto Ollivier. [AAP, 06125 – IM – 01032]

Adrien, Henriette et Eduardo Ollivier. [AAP, 06125 – IM 01071]

Ces documents comptent parmi les derniers reçus d’Argentine. Selon les indications fournies par les descendants actuels, François s’est éteint en 1934, à 85 ans tout de même, Adrien en 1941, sa veuve Vicentina Laguzzi en 1947, enfin Florence Ollivier/Grember disparut en 1949. A cette date l’Argentine comptait 16 millions d’habitants dont 3 à Buenos Aires, sa capitale, respectivement 5 et 10 fois plus qu’en 1886, lors du débarquement des passagers du Béarn sur les rives du Rio de la Plata.

Les rapports avec la France.

Si les deux frères et Florence n’étaient jamais retournés en France, malgré quelques projets de François au lendemain de la guerre, ils restaient évidemment marqués par leur jeunesse. Dans un long courrier aux « San Martinencs » de novembre 1923, Adrien évoque avec nostalgie « les veillées de l’establon » et « les anciennes traditions d’éducation des vieux temps » qu’il oppose à « l’exhibisme provocatif du modernisme » (sic) ou encore « notre vieille éducation française peut-être pas bien à propos pour l’Amérique ou tout est bluf et dépravation » (98). En retour, ils espèrent des nouvelles de leurs proches et se plaignent parfois de ne pas en recevoir assez souvent. Ainsi François s’emporte-t-il violemment contre son frère/gendre Etienne et se fille/belle-soeur Irma dans une autre lettre de 1923 (99) : « … et par-dessus tout pas de nouvelles de Paris, Lili qui devait accoucher le 15 juillet, nous sommes sans nouvelles. Etienne et Cie sont de beaux et vrais Rossarts. Tu peux leur faire savoir ce que je pense », écrit-il à Aimé le 19 septembre en utilisant un terme très violent d’autant qu’il est écrit avec une majuscule, en gras et souligné ! Selon le Trésor de la Langue française, un « rossart » désignait au XIXe siècle, une personne paresseuse voire malveillante. Il est vrai, à la décharge des Parisiens, que les temps d’acheminement du courrier par bateau étaient forts longs, la liaison par « voie aérienne » n’apparaissant, grâce à l’Aéropostale, qu’à la fin des années 1920, Adrien y fait d’ailleurs allusion en 1929 (100). Qui peut si des aviateurs de légende –Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet- n’auront pas transporté certains courriers des Ollivier?

Enveloppe (de 1912) et timbre commercial d’Adrien Ollivier

C’est cependant avec leur frère Aimé, gardien de la maison paternelle et liquidateur des affaires laissées en suspens par François, que les rapports sont les plus suivis. En juillet 1924 Adrien l’informe d’une prochaine visite très particulière, celle d’une autre exilée saint-martinoise en Argentine, Armide Autheman, avec son mari Jean Brunellière et leur fillette : « ce sont de bons amis… je te serais bien obligé de les recevoir comme c’est traditionnel aux Clos » (101). Armide était née le 27 mai 1881 à Sussis, fille de Pépin dit « Gibe » et de Philomène Benoit. Le 9 octobre 1904, les services d’immigration de Buenos-Aires enregistraient son arrivée et celle de son frère aîné Jean, né le 24 mai 1868, sur le paquebot Atlantique des Messageries Maritimes, en provenance de Bordeaux (102).

Sur place, elle avait certainement pris contact avec les familles de François et Adrien puis, plus tard, épousé Jean Brunellière, un comercio né en 1883 à Saint-Germain-sur-Moine (Maine-et-Loire) dont elle avait eu une petite fille Alice qui vit le jour à Buenos Aires en 1917 (103). Après leur voyage en France, ils reviennent en Argentine le 31 octobre 1924 par le paquebot Eubée parti de La Pallice, le port de La Rochelle (104). Apparemment les Brunellière conservaient des contacts suivis avec l’Europe et leurs familles respectives puisque les courriers Ollivier et les archives de l’immigration gardent trace de nouveaux séjours en 1935 (105), 1938, 1948 et peut-être 1955 (106). Leurs voyages se font toujours à contre-saison soit en octobre, le début de l’automne en France et du printemps en Argentine, avec des retours au départ de Marseille (1938) puis du Havre (1948, 1955). A l’occasion de leurs échanges, Adrien mais parfois aussi François annoncent à Aimé l’envoi de quelques mandats dans les années 1920 : 200 parfois 500 voire 1000 francs. Sommes qui n’étaient pas négligeables puisqu’au hasard d’échanges sur la cherté de la vie d’après-guerre, on apprend qu’en 1921 un petit cochon coûte 300 francs, une vache 2000 à 2500, un mulet 3000 (107). Il s’agissait pour les frères de participer à l’entretien du patrimoine familial mais aussi de l’aider à faire face à des situations délicates : « tu as à ta charge toutes les dettes de la maison des Clots » lui écrivait François en 1912 (108)…

Le lent déclin de la fabrique des Clots (années 1870 - 1906)

- Les dernières années de Césaire Ollivier

Après la difficile entame des années 70, la situation de Césaire Ollivier s’était d’abord stabilisée au milieu de la décennie. Sur le plan familial avec sa seconde épouse Thérèse et un dernier garçon César en principe mais qui sera tout de suite appelé Césaire comme son père. Sur la scène locale, il reprend de l’importance en se hissant à la présidence du conseil de fabrique en avril 1873 et, avec son frère François, il reçoit même une médaille d’honneur de 2e classe en 1875 pour s’être « particulièrement distingué dans l’incendie du village d’Entraunes » (109) . Apogée de ce retour au premier plan, après avoir échoué d’assez peu en 1874/75, il remporte nettement les élections municipales de janvier 1878 et reconquiert la mairie de Saint-Martin.

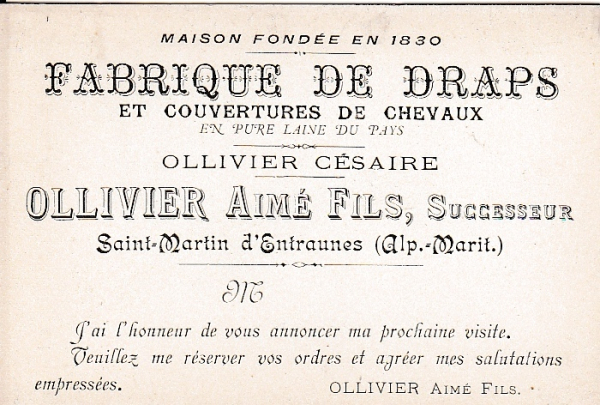

En–tête commercial (AAP, 06125 – AN – 00692)

Sur le plan professionnel, il est toujours dans une perspective d’expansion de ses activités et une situation financière apparemment solide. En septembre 1873, il acquiert aux enchères après saisie une maison voisine des Clots appartenant à des mineurs de la famille Arnaud. La faiblesse du prix -120 francs- lui valut ensuite quelques démêlés judiciaires mais le bâtiment demeura bien sa propriété et, rénové, il devint la « maison neuve » portant sur la pierre de voûte du porche le millésime 1877 et à l’étage, dans la ferronnerie du balcon, les initiales O et C. L’aménagement de plusieurs petits appartements permit d’y loger une partie du personnel de la fabrique.

On sait par ailleurs, grâce à un document postérieur, qu’il achète –ou fait acheter par son fils François- aux enchères à nouveau vers 1877 une part de maison sise au coeur de Saint-Etienne-de-Tinée, sur la place de l’église, comprenant deux étages et un magasin destiné à la vente (110). Les livres de comptes qui nous sont parvenus et dont Serge Goracci a listé les indications montrent en effet une zone de chalandise couvrant principalement les hautes vallées de l’ancien Comté de Nice (111). En 1881, Césaire est réélu pour un second mandat sans aucune difficulté, en l’absence de liste adverse, et, la même année, il fait recenser aux Clots une maisonnée de douze personnes comprenant, outre la famille, une ouvrière et quatre domestiques (112). Sa notabilité parait toujours très assurée mais en voulant étendre ses affaires avec les implantations à Puget puis à Saint-Etienne, sans doute avait-il vu trop grand ! Car la conjoncture se retourne et, dans les années 1880 puis 1890, la situation se dégrade rapidement. Nous l’avons déjà dit, les draperies des vallées s’avèrent incapables de résister à la concurrence accentuée par l’ « arrivée des routes » en laquelle elles avaient pourtant d’abord placé des espoirs d’élargissement du marché…(113) . Sur la trentaine d’entreprises des vallées voisines, vingt ferment au cours de ces deux décennies et quatre seulement sont encore en activité en 1900 (114) ; celle de Saint-Martin qui fait alors figure de survivance a, signe révélateur, orienté sa production vers la « spécialité de draps pour couverture pour les chevaux et gilets d’écurie en pure laine du pays », un créneau d’étoffes solides mais rustiques destinées à une clientèle rurale ciblée! Il n’est plus question d’hôtels et de tapis… Césaire, qui a dû à nouveau laisser la mairie à son vieil adversaire le docteur Joseph Ollivier en 1884 et qui sort certainement très ébranlé de la déconfiture de François puis du départ en Argentine de deux de ses fils, ne peut que constater l’amenuisement inexorable de son rang social. Et il connaît apparemment de grandes difficultés pour rembourser ses créanciers. Elles sont liées aux pertes pugétoises et au manque évident de liquidités : dans le Verdon voisin, Mireille Mistral constate alors « une véritable crise de financement… les capitaux ont toujours été très rares dans une région aux ressources limitées » (115). On en a une preuve lorsqu’en février 1885 le tribunal de commerce de Nice le condamne à payer 2080 francs à un nommé Felix Guibert de Sauze. Il s’agit du règlement d’une dette de 2000 francs remontant au 15 juillet 1860 et de ses intérêts annuels à 4% qu’il s’avérait incapable de rembourser malgré un délai accordé le mois précédent (116). On peut s’interroger sur les causes de l’emprunt effectué en 1860 « pour les besoins de son commerce » mais c’est l’année du règlement de la succession de François-Hyacinthe puis de la vente aux enchères des biens Payany, une année charnière durant laquelle Césaire a certainement connu un besoin urgent d’argent frais.Quelques années plus tard, il emprunte à nouveau à plusieurs reprises à l’un de ses ouvriers, le fileur Joseph Gauthier : 400 francs le 7 octobre 1866 puis 2000 le 15 mai 1867 puis 900 le 1er juillet suivant et encore 300 le 21 juillet (117). Ce sont des prêts à 4% consentis en principe pour deux ou trois ans. La période est celle d’un autre investissement important, l’achat de la manufacture de Puget. Mais, dans un contexte beaucoup plus délicat, les emprunts se poursuivent dans les années 1870 : 900 francs à 4,5% pour un an par un habitant de Villeneuve, Pierre Ginesy, le 10novembre 1873 (118). Et ils s’accélèrent dans les années 1880 avec le recours, à plusieurs reprises, à des membres de la famille. L’ébéniste César Nicolas, nouveau gendre de Césaire, lui prête 1100 francs le 29 octobre 1883 -le jour de son mariage !- puis encore 1000 le 29 décembre, à 5% pour un an (119). Et ce même 29 décembre, c’est le « compère » Joseph Gueidon qui s’inscrit pour 1000 francs également mais à 4% sur trois ans (120). Et la condamnation du 23 février 1885 dans l’affaire Guibert fait sans doute office d’électrochoc –d’autant que c’est l’époque où l’affaire de Puget périclite- puisque cinq jours après, le 28 février, trois obligations à terme sont passés dans la maison des Clots devant le notaire Charles-Félix Aillaud. Elles sont de même nature, Césaire se reconnaissant débiteur de sommes importantes empruntées « en différentes époques » qu’il s’engage à rembourser dans les dix ans en fournissant en garantie ses biens à Saint-Martin qu’il considère comme « plus que suffisants » même si les hypothèques s’accumulent désormais sur eux. La première, d’un montant de 5200 francs, concerne un « propriétaire cultivateur » du Sauze, Laurent Etienne Gueidon. La deuxième groupe trois habitants des Clots, travailleurs du textile, pour un total de 13 700 francs : le fileur Gratien Burlot (3200 francs), le tisseur Victorin Gauthier (3500 francs) et sa mère la couturière Marie Ginesy, veuve de Joseph Gauthier (7000 francs). Enfin le troisième acte reconnaît une dette de 1000 francs à un voisin du hameau, également tisseur, Pierre Payany (121). Soit un cumul proche des 20 000 francs ! Les remboursements n’ont pas été effectués dans le terme prévu et, au contraire, en octobre 1895, Césaire doit encore emprunter 2000 francs à sa propre soeur Marie, veuve Fruchier, « pour subvenir à ses besoins et affaires » (122). Il est évident que ces créances répétées sont la marque d’un manque de liquidités, on a l’impression que chacune sert à régler une dette antérieure, une impression de cavalerie. Sans doute Césaire paye-t-il là une gestion trop laxiste, des dépenses inconsidérées dans les années 1860. Au recensement de 1896, ils ne sont plus que sept dans son foyer dont, il est vrai, encore un ouvrier (apprêteur) et trois domestiques, deux étant indiqués « cultivateurs » ce qui semble amorcer un recentrage des activités vers l’agriculture (123). Il est vrai aussi que le service de la maison était devenu plus léger puisqu’à l’exception d’Aimé et de Thérèse, tous les enfants s’étaient mariés. Cependant aucune de ces unions n’avait revêtu le lustre des noces de François avec Hortense Salicis en 1871 : « nous n’avons rien reçu en nous mariant » dira plus tard Etienne (124). Deux se font avec des conjoints saint-martinois : Jean-Baptiste avec Emilie Gueydon des Vallières de Sussis en 1879 (125) et Emilie avec Ange Ginesy des Filleuls en 1892 (126). Deux filles se marient dans des localités voisines : Anne, couturière, avec César Nicolas, ébéniste à Sausses, en 1883 etSophie, cuisinière, avec Léon Léon, sergent-pompier de marine en retraite, à Entrevaux en 1895. Et deux garçons prennent femme à Montpellier : Césaire, fabricant de draps, en novembre 1897 et Florentin, tailleur, en février 1898.

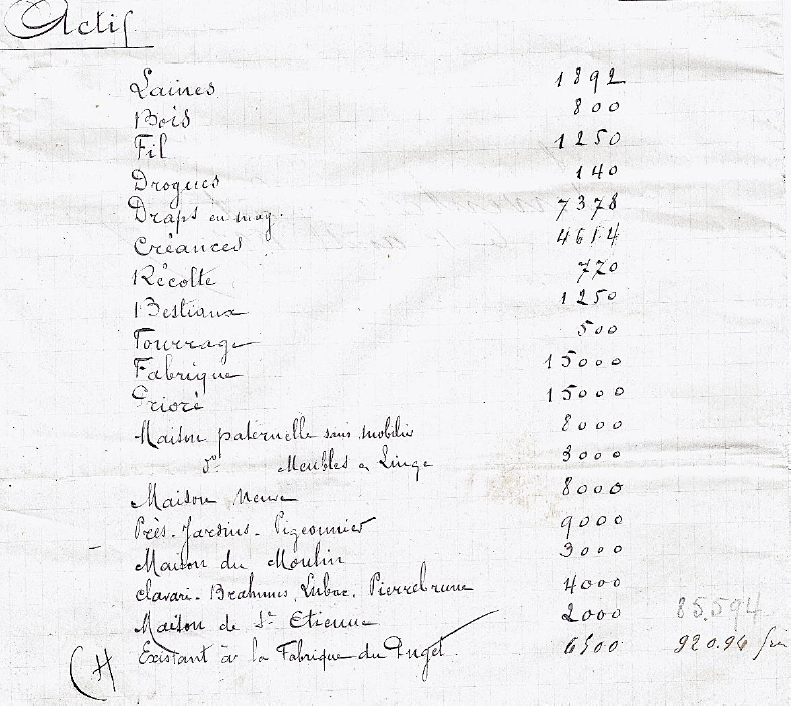

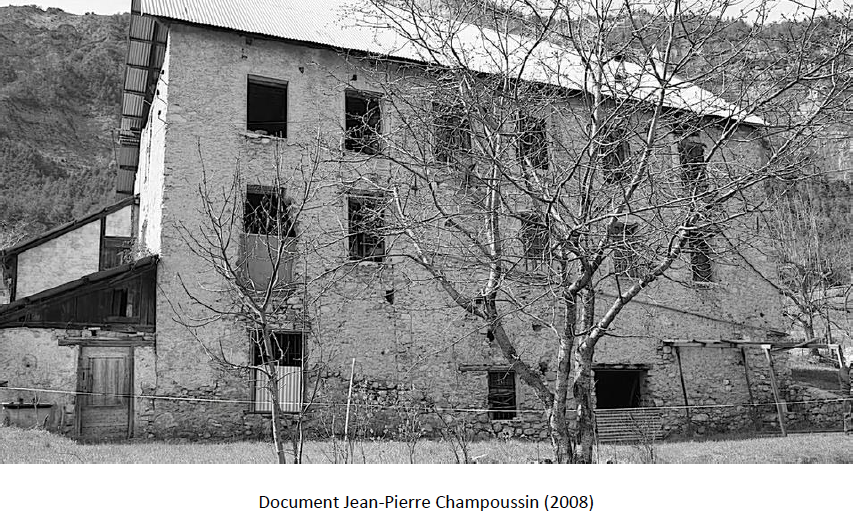

Au moment où étaient célébrées ces deux noces héraultaises, Césaire avait déjà commencé à régler sa succession, les 17 et 18 août 1897. Le 17, un inventaire de la maison Ollivier fait état d’un actif de 92 094 francs dont les pièces maîtresses sont Le Prieuré (15 000), la fabrique (15 000), diverses fournitures textiles (12 000), la maison paternelle et son mobilier (11 000), la « maison neuve » (8000), celle de Saint-Etienne (2000) et même 6500 francs de « marchandises et créances du Puget ».Le passif est constitué de créances dont le total s’élève à près de 41 000 francs. La liste de la trentaine de prêteurs montre des situations très diverses de 9 à 10 500 francs. La très grande majorité est du val d’Entraunes, une dizaine de la commune de Saint-Martin. C’est parmi eux que se trouvent les principaux que nous avons déjà identifiés : membres de la famille (TanteThérèse, la marâtre ; Fruchier Tante), ouvriers de la fabrique : Victorin (Gauthier), Gratien (Burlot), voisins des Clots (Pierre Payany). Mais les villages proches sont aussi représentés par cinq ou six Guillaumois, trois Villeneuvois, un Entraunois, un Castelneuvois, un Sauzois (Gueydon), un Daluisien. Au-delà du canton, trois dames de Puget (Veuve Durandy), Saint-Etienne (Emilie Cossa) et jusqu’à Contes (Veuve Robert) sont mentionnées. Les sommes qui sont dues paraissent en général plus faibles, de l’ordre de quelques centaines de livres voire moins ; il pourrait s’agir de fournisseurs non payés (127). Et le lendemain, sur ces bases fragiles, Césaire, « d’un âge avancé », donne en gérance pour dix ans tous ses biens à son fils Aimé, charge à celui-ci de lui verser une rente viagère de 500 francs par an (128). En 1860, son père s’était retiré dans des conditions bien plus avantageuses.

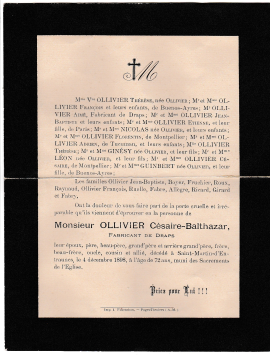

Quinze mois plus tard, le 29 novembre 1898 à 7 heures du matin, le notaire Désiré Pellat de Guillaumes se présente à la « maison de maître » des Clots et, introduit dans la chambre à coucher de Césaire alité, il reçoit ses dernières volontés, en présence de quatre ouvriers de la fabrique pour témoins -Pierre et Irénée Payany, Joseph Charentin et Gratien Burlot. L’ex- drapier agonisant dispose en faveur d’Aimé du quart « par préciput et hors-part » de tous ses biens lui demandant de s’occuper de sa soeur Thérèse –qui souffrait d’un grave handicap d’élocution- ou de lui fournir une pension de 250 francs, sa vie durant (129). Le testateur, incapable de signer l’acte, disparaît, à 72 ans, le 4 décembre suivant. Selon les canons d’une autre époque, il a même été « immortalisé » dans son dernier sommeil.

Le testament succinct laissait beaucoup de questions en suspens à commencer par le partage des trois quarts de l’héritage entre onze frères et soeurs ! Une succession très difficile compte tenu de l’importance du passif (les dettes) face à un actif majoritairement constitué de bâtiments et de terres mais pauvre en liquidités. Dans ces conditions s’établissent des tractations postales au sein de la fratrie dans lesquelles Etienne, le frère de Paris, paraît avoir joué un rôle déterminant notamment auprès des « Américains » (130). Elles aboutissent rapidement à un accord généralisé puisque le 21 juin 1899, le greffe du Tribunal de Nice enregistrait les renonciations des six frères et de trois soeurs Ollivier à leur part sur la succession (131), Thérèse faisant de même le 8 mai 1900 (132). Ceci afin de laisser à Aimé, resté seul héritier, « la faculté de faire subsister la maison paternelle » écrit le notaire Pellat (133).

-

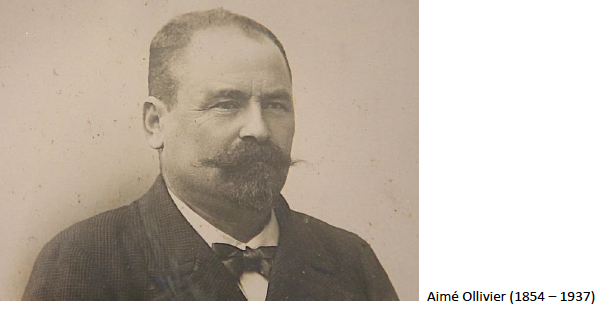

Aimé était donc le nouveau maître des Clots. Né le 23 septembre 1854, il était l’un des aînés de la fratrie, le quatrième enfant de Césaire et Pélagie Roux. Engagé volontaire en avril 1875 –il est alors indiqué tanneur- il sert près de cinq ans au 7e régiment de hussards de Bordeaux qu’il quitte brigadier en septembre 1879 avec un certificat de bonne conduite (134)

. 06125–IM –01001

06125–IM –01001

Un demi-siècle plus tard, le 15 août 1929, demeuré militariste –« cette vie militaire est pénible mais elle a une grande influence sur la formation de l’homme » écrit-il en 1924 lors du service d’Alfred (135), il acceptait de repasser l’uniforme à la demande de son neveu Raoul, le fils d’Etienne et d’Irma de passage aux Clots. Il avait tout de même alors 75 ans :

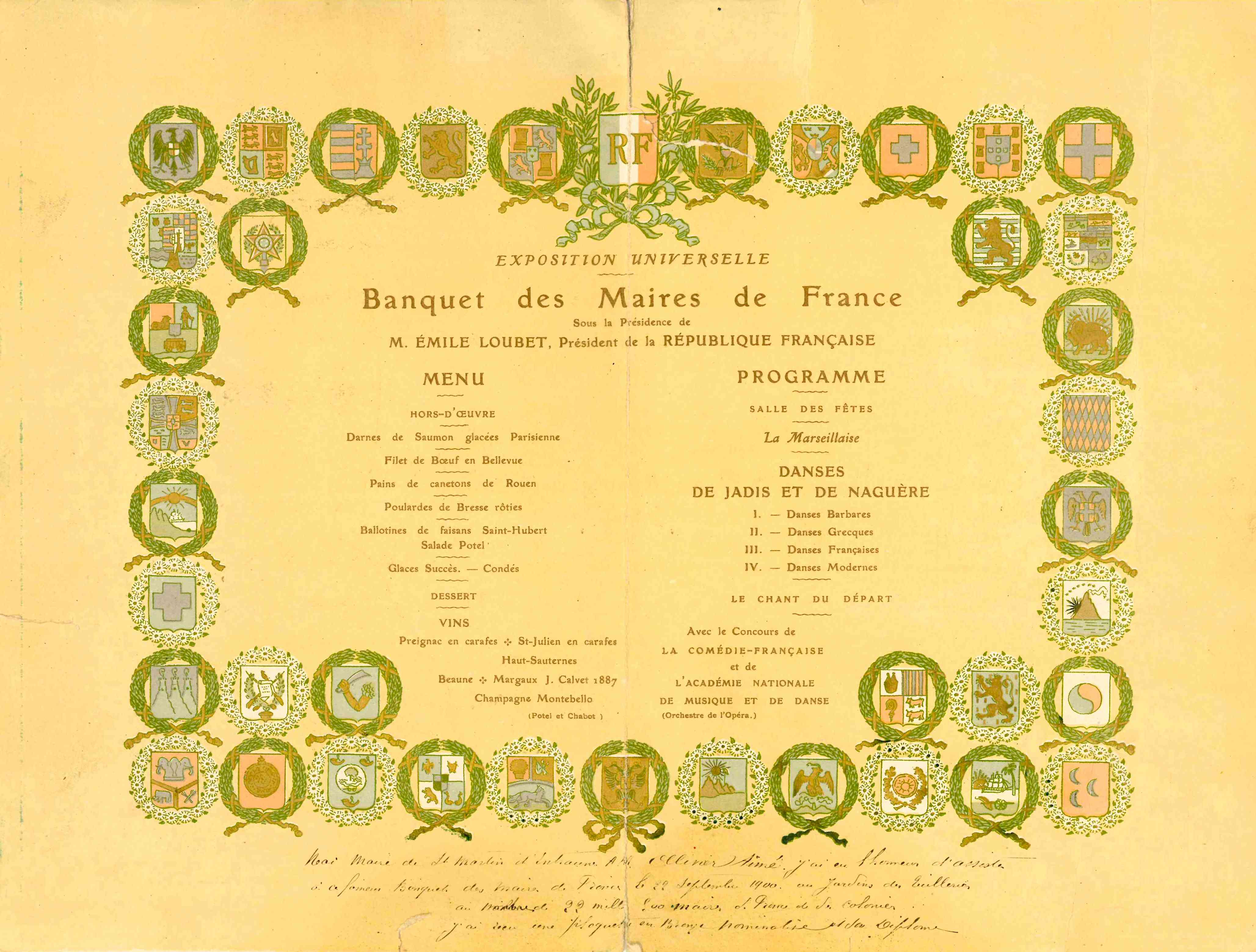

Revenu au pays, il avait manifesté des ambitions municipales à l’instar de son père mais échoué aux élections de 1888. Elu conseiller à l’occasion d’une partielle en 1898, il parvient à prendre la mairie en mai 1900 et se présente donc comme le nouveau notable de la lignée des Ollivier. La fonction de premier magistrat lui vaut de participer dès septembre suivant à une cérémonie nationale exceptionnelle, le banquet des maires de France organisé à l’occasion de l’Exposition Universelle de Paris, à l’initiative du Président Emile Loubet.Alpes Azur Patrimoine

06125-IM-00939